Thèse de chimie organique présentée à Faculté des

Sciences de l'Université de Paris

pour obtenir le grade de Docteur d'Université

par ¶

Jean-Pierre Lechartier

Contribution à l'étude des

dérivés du benzo (b) thiophène Bz-hydroxylés et des thiénobenzofurannes

soutenue devant la commission d'examen :

Normant, H., président

Rumpf, P., Mentzer, C., examinateurs

INTRODUCTION

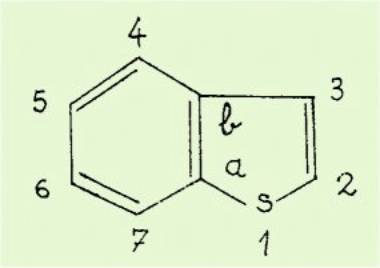

Les très nombreux

travaux suscités par le benzo (b) thiophène - ou "thianaphtène" -

ont plus particulièrement porté sur les diverses méthodes d’édification de

cette molécule et de ses homologues alcoylés, sur la réactivité chimique des

deux sommets de son hétérocycle, sur l'hydrogénolyse - sous l'action du

nickel de Raney - de certains de ses dérivés fonctionnels et sur son

utilisation pour la préparation d'isologues soufrés des composés bicycliques

doués d'activité pharmacologique. Des recherches approfondies ont été

consacrées à ses deux dérivés mono hydroxylés sur l'hétéro-cycle - le

thioindoxyle ou hydroxy-3 thianaphtène et le thiooxindole ou hydroxy-2

thianaphtène - par suite de l'intérêt qu'ils présentent pour la synthèse des

matières colorantes thioindigoïdes.

Par

contre, on connaît peu de choses concernant les dérivés hydroxylés sur

l'hémicycle du benzo (b) thiophène. Un dépouillement exhaustif de la

littérature nous a révélé qu'il n'existait pas plus de 125 composés mono

hydroxylés de ce type et une cinquantaine d'autres qui sont polyhydroxylés,

parmi lesquels près de trente dérivent du thioindoxyle. Si les quatre

représentants fondamentaux de cette série - à savoir les quatre bz-mono

hydroxy benzo (b) thiophènes - ont été décrits, il reste très difficile de

les préparer en quantités appréciables par des méthodes simples et

reproductibles. C'est ainsi que le plus étudié parmi eux, l'hydroxy-4

thianaphtène, est formé à partir du thiophène avec un rendement qui ne

dépasse pas 15% selon une technique décrite dès 1955 par Fieser et Kennely et

maintes fois reproduite depuis, sans qu'aucun auteur n'ait jamais pu

l'améliorer de façon notable ! Quant aux trois autres isomères, on peut

prétendre sans exagération qu'ils restent des curiosités de laboratoire. On

les obtient incidemment à partir de dérivés thianaphtèniques dont les

synthèses sont elles-mêmes fort laborieuses, ou bien par des procédés en

principe univoques mais qui n'ont jamais été mis au point et dont

l'application est aussi capricieuse qu'incertaine. Cela explique sans doute

pourquoi si peu dou-leurs ont essayé d'approfondir l'étude de substances

aussi peu accessibles. L'essentiel de ce qui est connu en matière de

bz-hydroxy thianaphtènes est dû à Martin-Smith et à ses collaborateurs et à

Tilak et à ses collaborateurs qui travaillent, respectivement, en Angleterre

et aux Indes.

Le

premier but que nous avons poursuivi en réalisant le présent travail était de

contribuer, dans une certaine mesure, à combler cette lacune.

Nonobstant

cette préoccupation générale, l'étude des bz-hydroxy thianaphtènes nous

intéressait de plusieurs autres points de vue.

- Depuis 1960, la chimie du benzo (b) thiophène constitue l'un des principaux

thèmes de recherche de notre laboratoire. Plusieurs travaux y ont été

consacrés à la formation et à la détermination des structures des dérivés

acylés de cette molécule. Il y a été démontré que le sommet 6 - en méta de

l'hétéroatome - est le plus réactif sur l'homcycle du thianaphtène vis-à-vis

des agents d'acylation. Il nous a semblé utile de préciser l'influence que

pourrait exercer un groupement hydroxylé sur l'orientation d'une telle

acylation.

- En dehors de cette thèse, nous avions commencé nos propres recherches de

chimie organique en participant à plusieurs travaux sur l'hydrogénation

désulfurante de divers types de composés thianaphtèniques. Nous avions ainsi

pu mettre au point de nouveaux modes de synthèse de composés plus ou moins

difficiles à former selon d'autres voies, tels que certains diphényl alcanes

hydroxylés, des benzofurannes 7-substitués et des benzosubérannes et

benzosubéronnes. L'adjonction de substituants hydroxyl sur les matières

premières thianaphtèniques devait élargir le champ d'application de ces

synthèses. Nous envisagions en particulier d'utiliser l'hydrogénolyse

d'hydroxythianaphtènes pour élaborer des phénols benzéniques alcoylés qui

nous étaient nécessaires pour l'étude que nous développions par ailleurs des

corrélations entre la structure moléculaire et l'acidité de ces composés.

- Grâce au groupement hydroxyl fixé sur l'homcycle, nous pouvions édifier un

cycle furannique sur le squelette thianaphtènique. Par ce moyen, nous devions

élaborer un type pratiquement inconnu de structure à deux hétéroatomes dont

l'étude nous serait ainsi ouverte. En particulier, une telle structure devait

nous permettre de revenir, par désulfuration, à la série du benzofuranne et

de construire des ana-logues polyhétéroatomiques des hydrocarbures

polycycliques qui pourraient éventuellement se révéler être des agents

cancérogènes ou compétiteurs de la chimiocancérogènèse.

- La Chimie du benzofuranne est la spécialité principale de notre laboratoire

en matière de chimie organique proprement dite. En ce domaine, plusieurs

recherches de nos collègues portent depuis longtemps sur les dérivés

bz-hydroxylés du benzofuranne qui ouvrent la voie à des molécules naturelles

ou d'intérêt biologique comme les furocoumarines et les furochromones. Il

était intéressant de développer une étude parallèle des isologues soufrés de tels

dérivés hydroxyl et d'approfondir ainsi la comparaison déjà entreprise par

plusieurs d'entre nous entre le benzofuranne et le benzo (b) thiophène.

Nous

avons regroupé les tentatives que nous avons effectuées, les résultats que

nous avons enregistrés et les conclusions auxquelles nous avons abouti en ces

divers domaines, pour les présenter dans l'ordre logique qui fera le plan de

notre exposé :

- Chapitre II : Préparation dès-matières premières.

- Chapitre III : Contribution à l'étude de la réactivité des bz-hvdroxy benzo

(b) thiophènes.

- Chapitre IV : Préparation de phénols substitués par hydrogénation désulfurante de

bz-hydroxy benzo (b) thiophènes alcoylés

- Chapitre V : Synthèse et propriétés de thiénobenzofurannes édifiés sur les

bz-hydroxy benzo (b) thiophènes.

Du

point de vue de la systématique, ces recherches nous permettent de décrire 11

composés nouveaux. Parmi ceux-ci, il se trouve 55 dérivés bz-hydroxylés du

benzothiophène ce qui représente une contribution originale correspondant, du

point de vue formel, au tiers environ de ce qui était connu en ce domaine

avant le présent travail. Nous donnerons la liste de ces composés en annexe

après la description expérimentale de nos résultats.