Thèse de

physique présentée à la Faculté des sciences de l'Université de Paris

pour

obtenir le grade de Docteur es Sciences Physiques

par

Lin

Che Kin

Contribution

à l'étude spectrale et à la synthèse des phtaléines dissymétriques et de

leurs dérivés

soutenue le

1er juillet 1939

devant la

commission d'examen :

Perrin,

Jean, président

Ramart-Lucas,

Gault, H., examinateurs

INTRODUCTION

On sait l'intérêt qu'a suscité depuis

longtemps l'étude de la structure des phtaléines. Les nombreuses recherches

qui ont été poursuivies afin d'expliquer les changements de couleur, et, par

suite de structure, que présentent ces substances suivant les conditions dans

lesquelles elles se trouvent, ont conduit à des interprétations parfois très

différentes.

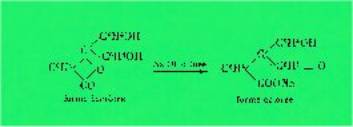

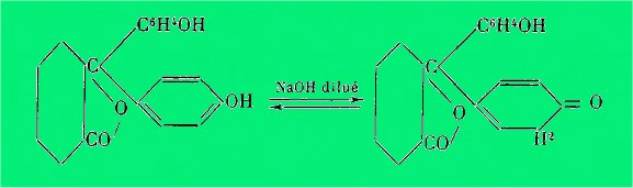

Selon Bernthsen, l'apparition de la

coloration de la phénolphtaléine en milieu alcalin est expliquée par la

formation d'un composé quinonique avec ouverture de la chaîne lactonique

selon le schéma :

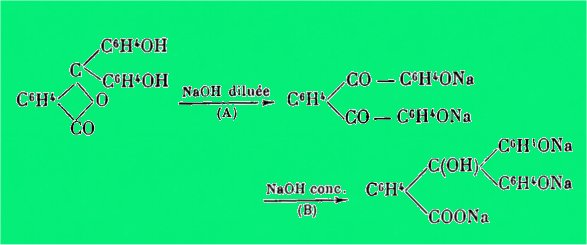

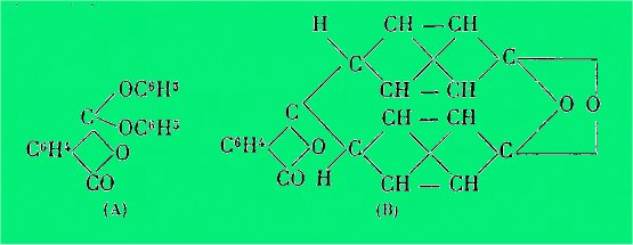

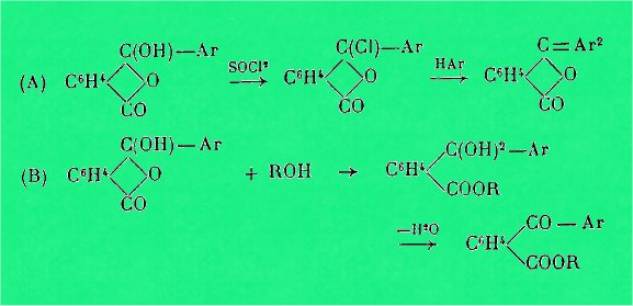

D'après H. Meyer, cette coloration ne

peut s'expliquer que par une transposition intramoléculaire conduisant au

produit dicétonique selon (A) et l'auteur s'explique la décoloration de la

phénolphtaléine en solution dans NaOH concentrée par la formation d'un

composé carbinolique selon (B).

Waddell ayant attribué, en 1899, la

coloration des sels de la phénolphtaléine à un phénomène d'ionisation. Green

montra, par une étude chimique, que cette conception ne pouvait être admise.

Récemment, des mesures spectrales ont

permis à Mme Ramart de mettre en évidence le fait que l'ionisation ne modifie

pas l'absorption de façon sensible.

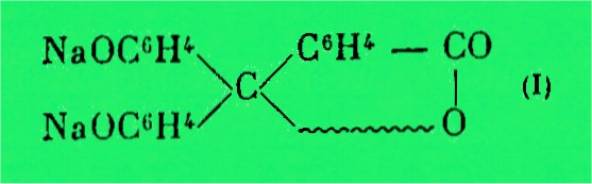

Plus tard, en 1906, Baeyer appliquait

aux phtaléines sa conception de la valence carbonium. L'auteur pensait que la

coloration des phtaléines est due à la présence d'une valence aisément

ionisable qu'il représente par une ligne brisée, c'est ainsi qu'il attribue

au sel coloré de la phtaléine la forme 1 :

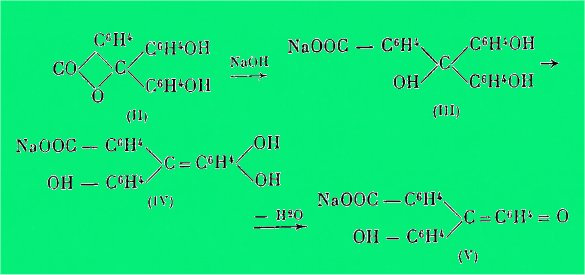

Gomberg expliquait l'action des alcalis

sur la phénol-phtaléine par les séries de transformations II, III, IV, V.

Cette interprétation étant une

conséquence directe de la théorie du quinocarbonium du même auteur.

D'après

Acrée, la coloration de la phénolphtaléine est due à la formation d'un

quinophénate, tandis que Frasmann attribue la couleur des phtaléines à un

équilibre céto-énolique :

Mme

Ramart, à la suite de l'étude des spectres d'absorption des dérivés hydroxylés

du triphénylméthane, des phénols-sulfones phtaléines et des phtaléines, a

montré que les formes colorées de ces trois séries de produits ont les mêmes

spectres (compte tenu de la présence de certains substituants) et par suite les

mêmes structures. Il s'ensuit que, étant donné, d'une part, que la benzaurine

ne peut avoir les constitutions proposées par H. Meyer et Acrée et que, d'autre

part, les tétrabromophénolphtaléines ne peuvent exister sous la forme énolique,

les hypothèses émises par ces auteurs ne peuvent être retenues.

Par

ailleurs, Bernardo Oddo, n'ayant pas constaté la présence d'H mobiles dans la

phénolphtaléine par le réactif de Grignard (méthode Zéréwitinoff), propose deux

formules nouvelles pour représenter la structure de cette substance : (A) ou

(B).

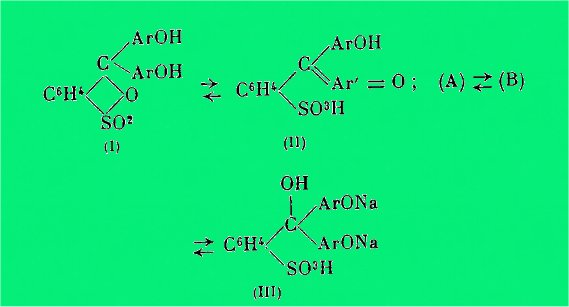

L'analyse spectrale des phénols-sulfones-phtaléines et des

phtaléines a permis à Mme Ramart de montrer que ces substances peuvent exister

sous trois formes isomères transformables l’une en l'autre réversiblement, une

forme lactonique incolore (I) et deux formes colorées (A) et (B).

L'une de ces formes colorées (A)

possède le même spectre et par suite la même structure que la fuchsone. Enfin

les phtaléines peuvent prendre en milieu fortement alcalin la forme

carbinolique (III). Dans le cas des phénols-sulfones-phtaléines, on peut

représenter ces diverses transformations par ces schémas :

L'isomérie

entre les formes (A) et (B) ne peut s'exprimer par les formules habituelles.

Mme Ramart pense que la différence

d'absorption entre ces deux isomères peut être attribuée au fait que les

angles valentiels de certains atomes ne sont pas les mêmes dans les deux

formes.

Les présentes recherches constituent une

contribution à la synthèse et à l'étude spectrale des phtaléines

dissymétriques.

Si les phtaléines symétriques ont été

très étudiées, par contre, les recherches qui concernent les combinaisons

dissymétriques sont assez restreintes.

Baeyer a nommé les produits de

condensation de l'acide benzoylbenzoïque avec les ortho, méta et para,

diphénols, les phtaléines; l'auteur donnait à ces phtaléines, en solution

alcaline, les formules suivantes :

En 1917, Orndorff a préparé le premier

une phtaléine contenant deux noyaux phénoliques différents, et à laquelle il

a donné le nom de phénolrésorcinephtaléine. L'auteur a donné une seule forme

quinonique suivante :

L'intérêt des recherches que j'ai

entreprises consistait non seulement à établir des méthodes permettant

d'obtenir aisément ces substances, jusqu'ici peu accessibles, mais encore à

suivre, par l'analyse spectrale, les diverses transformations qu'elles sont

susceptibles de subir suivant les conditions dans lesquelles elles se

trouvent.

Il était en effet à prévoir, et c'est

ce que l'expérience a confirmé, qu'en faisant varier la nature et la position

des substituants sur les noyaux aromatiques, l'équilibre entre les diverses

formes que peuvent prendre les phtaléines serait modifié.

Les méthodes utilisées jusqu'ici pour

obtenir les phtaléines dissymétriques consistaient à condenser les acides

o-benzoyl-benzoïques avec des phénols au moyen de l'acide sulfurique

concentré ou par simple chauffage.

Or, au cours de ces réactions, il se

forme toujours beaucoup d'impuretés et il est difficile de purifier les

produits obtenus.

J'ai mis au point un procédé qui m'a

permis de préparer très aisément à l'état pur, et avec de bons rendements, la

plupart des substances que j'ai étudiées et qui, pour la plupart, n'avaient

pas encore été signalées.

L'étude même des corps de la série des

acides orthobenzoylbenzoïques qui servent de matières premières pour préparer

les phtaléines dissymétriques m'a permis de faire d'intéressantes remarques

en ce qui concerne la structure de ces substances.

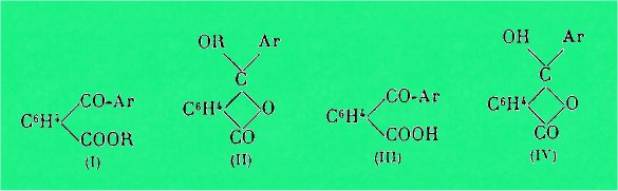

Le fait que, d'une part, les acides de

la série o-benzoylbenzoïque peuvent donner deux sortes d'éthers :

cétoniques (I) et lactoniques (II) et que, d'autre part, les chlorures de ces

acides traités par des carbures aromatiques en présence de chlorure

d'aluminium donnent des diarylphtalides, a conduit MM. J. Bredt, A. Haller et

Guyot, H. Meyer et Orndorff à admettre que ces acides ont, non pas la

structure cétonique (III), mais la forme oxylactonique (IV).

C'est ainsi que MM. A. Haller et Guyot

représentent la formation du diphénylphtalide par la réaction de Friedel et

Crafts selon (A) et que H. Meyer interprète l'éthérification des acides selon

(B) :

L'observation

faite par Mme Ramart-Lucas que l'introduction d'un OH sur un carbone méthanique

ne modifie pas de façon sensible l'absorption (dans l'ultraviolet moyen) des

corps organiques, m'a permis d'établir que, en solution, les acides o-benzoylbenzoïques

sont surtout sous forme cétonique et que, si les deux formes sont présentes,

comme on est forcé de l'admettre, la forme oxylactonique ne s'y trouve qu'en

faible quantité.

L'observation

faite par Oddo concernant les hydrogènes mobiles présentait un grand intérêt

car, si elle se trouvait exacte, la structure des phtaléines, telle qu'on la

représente, devenait très discutable. J'ai repris ces recherches et j'ai

constaté que les hydrogènes des fonctions phénols réagissent normalement

vis-à-vis des magnésiens. L'erreur de ce savant est sans doute due à un mauvais

choix du solvant employé dans la méthode de Zéréwitinoff.

Les

mesures d'absorption des phtaléines dissymétriques en solution alcaline à des

concentrations variées m'ont permis de déterminer diverses transformations de

ces substances. J'ai en particulier observé que les phtaléines colorées en

solution alcaline concentrée subissent toutes une transformation plus ou moins

complète qui conduit à des corps carbinoliques incolores et que la formation

des dérivés carbinoliques est d'autant plus difficile, c'est-à-dire que la

forme quinonique est d'autant plus stable, que les deux noyaux benzéniques sont

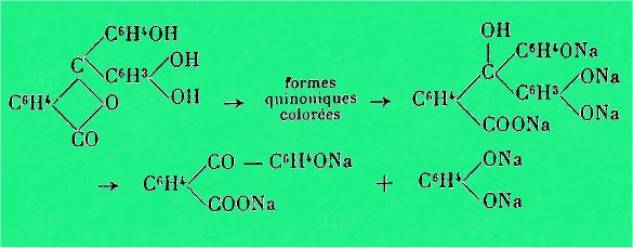

plus substitués. J'ai également constaté que certaines des phtaléines

dissymétriques subissent une décomposition par scission de la molécule, que

d'autres résistent et que cette décomposition est très accentuée pour les

phtaléines qui possèdent un groupement résorcine et surtout un groupe

pyrocatéchine.

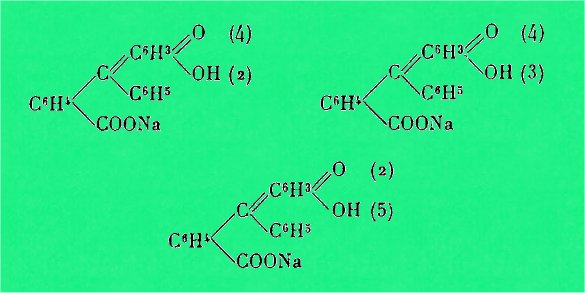

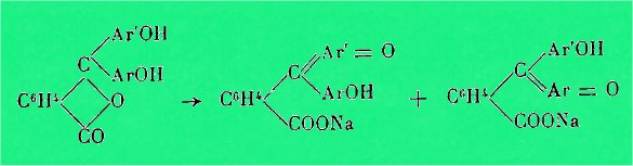

J'ai

observé en plus, par les mesures spectrales, que les phtaléines dissymétriques

qui possèdent plus de deux OH phénoliques répartis sur les deux noyaux

benzéniques, donnent en solution alcaline, un mélange des deux isomères

susceptibles de se former suivant la réaction :

La possibilité pour les phtaléines de donner des corps

quinoniques colorés dans les alcalis est liée à l'existence d'au moins deux

groupes OH phénoliques, lesquels peuvent être fixés sur le même radical

aromatique.

Une

étude comparative des spectres d'absorption des phtaléines et des phtalides

dissymétriques m'a permis d'observer, d'une part, l'influence de la substitution

d'un H dans certains corps organiques que j'ai préparés, dans diverses

conditions, par Na, ONa, OH, CH3, OOC — CH3, OCH3. etc... et des groupements

aryles divers et, d'autre part, les variations absorption des phtaléines

dissymétriques colorées en fonction de certaines conditions telles que : la

concentration de la solution alcaline, la concentration moléculaire du produit

dis-sous, et le vieillissement. De plus, j'ai pu déterminer les meilleures

conditions de stabilité de la forme quinonique des phtaléines dissymétriques.

L'exposé

de ce travail est divisé en trois parties. La première est réservée à la

préparation et à la purification des acides aroylbenzoïques, des phtalides

méthoxylés et des phtaléines dissymétriques.

La

seconde est consacrée .aux dosages des hydrogènes mobiles des phtaléines par le

réactif de Grignard.

Dans

la troisième, la plus importante, se trouve l'étude des spectres d'absorption

dans ultraviolet moyen et dans le visible de tous les corps que j'ai préparés.

CONCLUSIONS

Les principaux résultats obtenus au

cours des recherches qui viennent d'être exposées peuvent être ainsi résumés.

La réaction de Friedel et Crafts telle

qu'elle était utilisée jusqu'ici pour préparer des acides aroylbenzoïques

méthoxylés ne permettait d'obtenir ces substances qu'à l'état très impur (il

se produisait une déméthylation partielle) et avec de mauvais rendements.

En modifiant les conditions

expérimentales (température, solvant...), je suis arrivé à obtenir ces

substances à l'état pur et avec des rendements qui varient de 60 à 92 %.

De même, j'ai pu établir une méthode

simple permettant de préparer des dérivés de diphénylphtalides et des

phtaléines dissymétriques à l'état pur et avec d'excellents rendements. Grâce

à cette méthode, j'ai pu faire la synthèse de toute une série de corps

nouveaux dont la préparation n'avait pas été réalisée pour la raison qu'il

eût été difficile de les obtenir par d'autres procédés.

Les recherches concernant l'étude

chimique et spectrale des solutions des acides ortho-benzoylbenzoïques, des

phtalides et des phtaléines dissymétriques m'ont permis de préciser des

structures jusqu'ici encore très discutées et de déterminer l'absorption de

séries de substances qui n'avaient pas encore été étudiées de ce point de

vue.

C'est ainsi que j'ai pu établir en

particulier :

1° que les acides o.benzoylbenzoïques

ainsi que les acides o.aroylbenzoïques possèdent en solution surtout

la structure cétonique et non pas la forme oxylactonique proposée par J.

Bredt, A. Haller, H. Meyer et Orndorff;

2°

que la phénolphtaléine en solution alcaline n'est pas sous la forme dicétonique

comme le supposait H. Meyer, mais qu'elle est bien quinonique, comme on le

pense ordinairement ;

3° la

coloration intense des phtaléines ne se produit pour tous les cas étudiés que

si elles contiennent au moins deux fonctions phénol, lesquelles peuvent être

fixées sur le même radical aromatique.

4°

Contrairement aux résultats obtenus par Oddo concernant la présence des

hydrogènes mobiles dans les molécules de phénolphtaléine, j'ai établi que

toutes les phtaléines contiennent le nombre d'hydrogènes mobiles correspondant

aux formules qui leur sont ordinairement attribuées, ce qui permet d'écarter

les schémas proposés par Oddo pour représenter la phénolphtaléine.

En ce

qui regarde les conclusions que l'on peut tirer des mesures d'absorption

effectuées sur les phtaléines, j'indiquerai en particulier celles qui

concernent leur structure.

La

stabilité des différentes formes que peuvent prendre les phtaléines suivant les

conditions dans lesquelles elles se trouvent varie non seulement avec le

solvant, la température, le pH, mais aussi avec la structure du reste de la

molécule. La ramification des radicaux alcoyles présents sur les noyaux

aromatiques et la présence des groupes —OH stabilisent la forme quinonique

colorée, l'influence stabilisante exercée par un groupe — OH phénolique est

beaucoup plus accentuée que celle d'un groupe alcoyle. Si on méthyle le croupe

phénolique, l'influence stabilisante diminue.

L'existence

de deux fonctions phénoliques sur un même noyau aromatique dans la molécule des

phtaléines provoque une scission plus ou moins facile de la molécule en

solution alcaline concentrée et c'est toujours le diphénol qui est libéré.

L'introduction

d'une fonction phénol dans la molécule des phtaléines influe beaucoup sur la

coloration en milieu alca-lin ; d'ailleurs la position de l'oxhydrile

phénolique introduit par rapport aux autres chromophores n'est pas indifférente

: j'ai observé que le rapprochement de 2 oxhydriles phénoliques chez les

phtaléines en solution alcaline produit un effet bathochrome et l'éloignement

de ces 2-OH phénoliques produit un effet inverse.

Lorsque le groupe

quinonique peut, sur une même molécule, se trouver engagé dans deux noyaux

aromatiques comme c'est le cas pour des phtaléines dissymétriques, il semble

toujours qu'il se forme un mélange d'isomères.

Au cours de ce

travail, j'ai obtenu les corps suivants qui, à ma connaissance, n'avaient pas

encore été signalés :

1. Acide o-(méthyl-4-thymoyl)-benzoïque.

2. Acide o-thymoylbenzoïque.

3. Ether diméthylique lactonique

de la phénolthymolphtaléine.

4.

Phénol-(méthyl-4-thymol)-phtalide.

5. Ether diméthylique lactonique

de la thymolphtaléine.

6. Ether triméthylique lactonique

de la phénolrésorcine-phtaléine.

7. Ether triméthylique lactonique de la

phénolpyrocatéchinephtaléine

8. Ether triméthylique lactonique

de la phénolhydroquinonephtaléine.

9. Ether triméthylique lactonique

de la thymol pyrocatéchinephtaléine.

10. Ether triméthylique lactonique

de la thymolrésorcinephtaléine.

11

(Méthyl-4-thymol)-pyrocatéchinephtaléine.

12.

(Méthyl-4-thymol)-résorcinephtaléine.

13. Phénolthymolphtaléine.

14. Triacétatede

phénolpyrocatéchinephtaléine.

15. Phénolhydroquinonephtaléine.

16. Thymolpyrocatéchinephtaléine.

17. Thymolrésorcinephtaléine.

18. Benzènepyrocatéchinephtaline.

19. Phénolthymolphtaline.

20. Phénoirésorcinephtaline.

MOTS CLEFS :

structure / lactonique / phénol / quinonique / phénolphtaléine / étude / recherche / condition

/ coloration / meyer / méthode / triméthylique / transformation / ramart / phtaléine / thymol /

rendement / réaction / phtalide / formule / sulfone / oxylactonique / orndorff / haller /

concentration / benzoylbenzoïque / zéréwitinoff / synthèse / résultat / oxhydrile / observation

/ ionisation / interprétation / grignard / friedel / couleur / perrin