Thèse de

science naturelle présentée à Faculté des sciences

de

l'Université de Lyon

pour obtenir

le grade de Docteur es Sciences naturelles

par

Darius Molho

Préparations

synthétiques et mode d'action de quelques hypoprothrombinemiants. Relations entre

la structure chimique et l'activité pharmacologique

soutenue le

28 novembre 1953

devant la

commission d'examen :

Cordier, D.,

président

Mentzer, C.,

Colonge, J., examinateurs

INTRODUCTION

A -

Position du problème

Le domaine thérapeutique s'est enrichi, ces dernières

années de l'apport indépendant de 2 séries de substances naturelles ayant

permis, jusqu'à un certain degré le contrôle des syndromes hémorragiques et

thrombosiques : ce sont les vitamines K et le dicoumarol.

Dam observa en 1929, qu'un régime renfermant toutes les

vitamines connues jusqu'alors, ne permettait pas la survie de jeunes

poussins. Les signes hémorragiques qui apparaissaient étaient évitables par

l'ingestion de luzerne, et on put montrer, que le principe actif, la vitamine

Kl, élaborée ultérieurement par synthèse, était seule responsable de cette

guérison.

De leur côté, Schofield, puis Roderick, observaient que la

présence de mélilot gâté dans l'alimentation du bétail amenait des troubles

hémorragiques.

La détermination du principe

actif du fourrage avarié : le dicoumarol, et l'étude de son action sur la

prothrombine plasmatique conduisirent Quick, Link et son école, puis Meunier

et Mentzer et Woolley à rechercher l'antagonisme entre dicoumarol et vitamine

E.

Mentzer et Meunier, en

présence de la similitude des formules développées du dicoumarol et de la

plus simple des vitamines K ; le phtiocol dégagèrent la notion d'antivitamine

K. Il est bon d'insister ici sur le fait que dans cet exemple de couple

vitamine - antivitamine, c'est la découverte fortuite de ces substances

naturelles puis des travaux indépendants sur chacune d'elles qui ont conduit

à penser à une interférence mutuelle.

Cette notion d'antivitamine,

ou d'antimétabolite en fonction de l'analogie structurale, dont la voie avait

été tracée par Woods et Fildes lors de la découverte de l'antagonisme entre

l'acide p-aminobenzoïque (corps naturel) et les sulfamides (corps

synthétiques artificiels) a été beaucoup généralisée par la suite et a permis

de nombreux travaux.

Ainsi, à l'heure actuelle, aussitôt après la découverte

d'un métabolite essentiel, la tendance normale est de chercher dans un but

pharmacologique, 1'antimétabolite correspondant et cela, par l'adjonction de

modifications structurales conduisant à des produits synthétiques non

naturels. Nous citerons comme exemples ; la vitamine B1 et la pyrithiamine.

la vitamine B2 et la dichloroflavine, la phénylalamine et la thiénylalanine,

etc.

Réciproquement, la découverte des antibiotiques naturels

tels que pénicilline, streptomycine, chloromycétine etc... et l'étude de leur

mode d'action a conduit les chercheurs à déterminer quel était le métabolite

essentiel dont l'utilisation est bloquée par 1'antibiotique en question.

Ainsi, Simmonds a montré un antagonisme entre la pénicilline (considérée

comme un dipeptide) et des dipeptides naturels contenant la glycine. Nous

mêmes avons trouvé un léger antagonisme entre la chloromycétine et son

analogue structural, la glycylphénylalanine.

Ces couples nous prouvent combien est féconde- cette voie

de recherches qui a été pour la première fois appliquée aux animaux

supérieurs, grâce à l'étude de l'antagonisme vitamines K - dicoumarol

(substances naturelles).

L'intérêt thérapeutique du

dicoumarol conduisit les chercheurs à synthétiser au laboratoire des

substances ayant des rapports structuraux avec celui-ci, capables

éventuellement, de le remplacer et d'en éliminer les incidences dangereuses,

à savoir 1'apparition d'un syndrome hémorragique grave au lieu d'un effet

antithrombosique fugace.

B - Plan du travail

Dans le présent travail, nous signalerons dans une première

partie les principales substances synthétiques élaborées déjà dans ce

domaine, puis, notre propre contribution à ces recherches, à savoir :

synthèse de corps nouveaux et recherche de l'entité structurale responsable

de l'activité hypoprothrombinémiante de diverses séries chimiques.

Dans une deuxième partie, nous examinerons une activité

secondaire que nous avons rencontrée pour plusieurs de nos agents prothrombopéniques

: leur faible activité oestrogène. Un essai de dissociation de ces doux

sortes d'activité sera également rapportée.

Dans une troisième partie,

biologique, nous étudierons :

1°) Le mode d’action d'un des

dérivés hypoprothrombinémiants particulièrement actifs que nous avons

signalés, la phényl-indanedione et son intervention éventuelle sur les

principaux facteurs de la coagulation.

2°) L’activité comparative de

quelques aryl-indanediones comme facteurs hémorragiques chez le rat.

3°) l'activité anticoagulante éventuelle, de tous ces

dérives, étudiée in vitro

a - action sur les divers

facteurs de la coagulation

b - action

anticoagulante comparative

Enfin, dans, une quatrième

partie, chimique, nous décrirons les méthodes ayant permis la synthèse des

différa tes substances mentionnées dans ce travail.

C - Définition des données

biologiques

Coagulation sanguine et

hypoprothrombinémie

L'hypoprothrombinémie est la traduction d'un trouble de la

coagulation sanguine par déficience en prothrombine. Si on. admet dans ses

grandes lignes la théorie de Morawitz,.la coagulation sanguine de nature

diastasique fait appel à au moins 4 éléments: le fibrinogène (globuline du

plasma), la prothrombine (globuline renfermant un

galacto-acétyl-glucosamino-mannose), la thromboplastine (euglobuline

lipoïdique) et le calcium.

Le fibrinogène, d'origine hépatique, se trouve normalement

dans le sang à la concentration de 2,5 g à 4 g par litre. Pratiquement, le

ternes de coagulation est indépendant du taux de fibrinogène, et les

afibrinémies, relativement rares, ne commencent à être dangereuses qu'au

dessous de 0,5 g de fibrinogène par litre.

La thromboplastine, d'origine tissulaire ou plasmatique,

est absente à l'état libre dans le sang circulant ce qui explique la fluidité

permanente de ce dernier. Les déficiences dans la formation de

thromboplastine plasmatique au cours d'un. traumatisme sont à l'origine de

l'hémophilie.

Mais c'est à la prothrombine qu'est dévolu le rôle

essentiel de l'hémostase. En présence de calcium et de certains activateurs,

dont la thromboplastine, elle est convertie en thrombine et c'est cette

dernière qui transforme le fibrinogène soluble en fibrine insoluble sous

forme-de caillot. La prothrombine qui se trouve normalement on quantité très

faible dans le plasma sanguin (200 mg par litre selon Seegers) gouverne la

coagulation sanguine.

En effet, les hypoprothrombinémies, à la suite d'atteintes

hépatiques (cirrhoses, ictères), d'avitaminose K ou d'intoxication par le

mélilot gâté, entraînent un syndrome hémorragique. Mais l'apparition

intraoculaire de caillots, avec. risque d'embolie, à la suite de stases

sanguines, n'est pas moins grave. Elle est à l'origine des phlébites

obstétricales ou post-opératoires et, d'une façon générale, est le lot de

certains malades prédisposés aux thromboses (thromboses des coronaires,

infarctus du myocarde etc....). On conçoit dès lors que chez de tels sujets

la "fluidification" du sang soit souhaitable et que la

thérapeutique ait été amenée à faire appel aux anticoagulants.

Le premier en date,

l'héparine, qui est un anticoagulant physiologique, est obtenu de nos jours

industriellement par extraction à partir du poumon de bœuf. Il rend le sang

incoagulable en se complexant avec les éléments circulants nécessaires à la

coagulation. Son action est de courte durée. C'est pourquoi, chez les malades

prédisposés aux thromboses, on a cherché à réduire les risques de coagulation

intra-veineuse, non pas en rendant le sang incoagulable in situ mais

on diminuant la synthèse hépatique d'un des facteurs primordiaux de la

coagulation ; la prothrombine.

Les premières recherches ont

eu pour tendance de domestiquer dans ce sens le principe actif hémorragipare

de la maladie du mélilot gâté et nous verrons que c'est grâce à des études

basées sur des analogies structurales que la pharmacopée a pu enrichir son

arsenal en drogues, capables d'abaisser le taux de prothrombine sans

cependant risquer l'hémorragie.

CONCLUSIONS GENERALES

L'étude des relations entre

la structure chimique et l'activité pharmacologique a été effectuée dans le

domaine des hypoprothrombinémiants. Nous ne reparlerons pas ici de toutes les

structures tant hétérocycliques que naphtaléniques qui se sont avérées

dépourvues d'activité; mais nous retiendrons que partant de la structure du

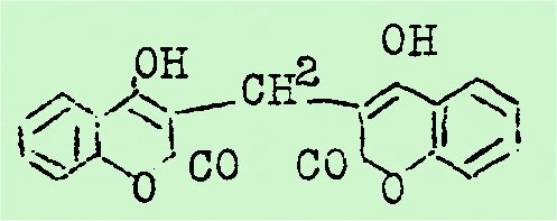

dicoumarol :

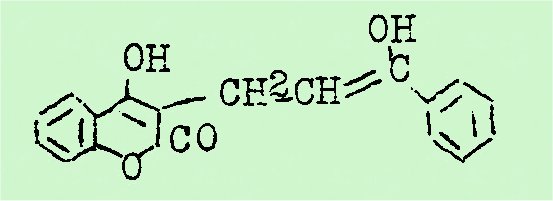

par simplifications successives, en passant par des corps à cycle potentiel très actifs :

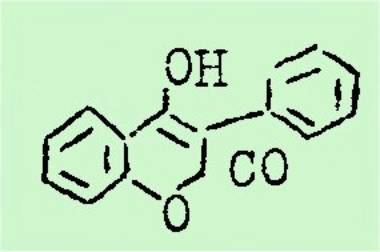

puis simplement asymétriques, te1s que la phényl-3 hydroxy-4 coumarine, moyennement active :

nous avons abouti à la phényl-indanedione :

qui, chez l'homme, est aussi active que le dicoumarol. Ce produit dérive de la phényl-3 hydroxy-4 coumarine par suppression du groupement (-0) dans la structure lactonique.

Les modifications

structurales effectuées sur le PID ont permis de préciser que l'activité

hypoprothrombinémiante était liée essentiellement à la faculté d'énolisation

du groupement dicétonique.

Le P.I.D., considéré comme

tête de série, a rendu possible la synthèse de nombreuses autres

aryl-indanediones nouvelles et toutes aussi actives; la plus active,

comparativement chez le rat, s’étant révélée être celle dont l'encombrement

spatial se rapprochait le plus du dicoumarol, à savoir l’a-naphtyl-indanedione :

Nous avons parallèlement

effectué une étude entre la structure chimique et l'activité pharmacologique,

relativement à la faible action oestrogène que nous avons décelée chez

plusieurs agents prothrombopéniques précédemment étudiés. Il nous a été

ensuite possible de dissocier les deux activités hypoprothrombinémiante et

oestrogène et nous avons ainsi obtenu des dérivés uniquement hémorragiques,

uniquement oestrogènes

Ce travail structural, tondant à différencier les

groupements chimiques indispensables à l'activité de même que l'encombrement

spatial nécessaire, une fois achevé, encore fallait-il déterminer si, parmi

toutes les structures étudiées à l'image du dicoumarol, une des plus simples,

celle du P.I.D. possédait également le-même mécanisme d'action sur la

coagulation ou bien si ces analogies structurales étaient seulement des vues

de l'esprit ?

C'est pourquoi, nous avons étudié chacun des facteurs

intervenant dans la coagulation et 1'influence du P.I.D. sur chacun d'eux. En

fonction de cette étude biologique, nous pouvons dire que le P.I.D. agit

comme le dicoumarol; il abaissé in vivo sensiblement la prothrombine

d'également le facteur VII; il ne diminue que faiblement, et seulement à

fortes doses, le facteur V; il réduit la concentration en facteur sérique

Spca, comme dans le cas du dicoumarol, et enfin, il diminue l'antithrombine

plasmatique. Dans un tout récent travail, Seegers vient de constater, et ceci

confirma nos résultats, que le dicoumarol s'attaquait à une nouvelle antithrombine

plasmatique progressive.

Nous avons aussi étudié

1'influence du P.I.D. sur les facteurs de la coagulation in vitro pour

essayer de déterminer si son mode d'action n'était pas également comparable à

celui de l'héparine.

L'étude effectuée sur la

conservation des plasmas en présence de P.I.D. a montré que si ce dérivé

n'avait pas d'action anticoagulante immédiate ni d'action antithrombine, il

était cependant capable d'accélérer la déperdition des facultés de

coagulation des plasmas par destruction du facteur labile et aussi

d'accélérer la destruction de-la thrombine. Ces pertes de facteurs in vitro

en présence de P.I.D. relèvent très probablement d'un phénomène oxydatif

puisque l'acide ascorbique les prévient; une étude comparative effectuée avec

la plupart des dérivés synthétisés par nous-mêmes a montré que les substances

les plus actives in vivo étaient celles qui influençaient au maximum la

conservation d'un plasma.

L'étude in vitro

entreprise avec le P.I.D. a incidemment permis de mettre en relief

l'apparition d'une antithrombine immédiate nouvelle, au cours de la

conservation dos plasmas à 57°, antithrombine différente des antithrombines

progressives normales et de l'antithrombine immédiate qu'est l'héparine. Le

P.I.D., in vitro, semble freiner l'apparition de cette nouvelle

antithrombine.

En fonction de toutes ces

données, le P.I.D. qui présente avec le dicoumarol une relation structurale

dans la seule existence d'un groupement énolisable commun a cependant le même

mécanisme d'action que le dicoumarol non seulement vis-à-vis de la

prothrombine, mais encore vis-à-vis des autres facteurs de la coagulation. De

plus, il présente un antagonisme comme le dicoumarol, avec la-vitamine K.

Il a des propriétés

oestrogènes analogues et il agit sur les capillaires de façon comparable. Ces

deux dérivés, à première vue. dissemblables, ont donc un mode d'action

identique.

Au point de vue synthétique,

de nombreuses substances appartenant à des classes chimiques variées ont dû

être réalisées et nous avons fait appel à un arsenal de méthodes chimiques

variées et partant, disparates.

Cependant, ayant eu

l'occasion, pendant ce travail, de réaliser, en collaboration avec C. Mentzer

et P. Vercier, une nouvelle méthode de synthèse de chromones, il nous a paru

bon d'envisager une interprétation relative à la synthèse des hétérocycles en

général, interprétation qui tendrait a concevoir que, dans les nombreuses

méthodes chimiques mises en oeuvre, se rencontre une grande unité,.

Enfin, nous décrivons une

nouvelle méthode d'obtention des hydroxy-naphtoquinones et nous signalons une

nouvelle méthode d'oxydation quantitative des aldéhydes aromatiques en acides

correspondants, méthode également capable d'opérer la dégradation des

aryl-indanodiones en acides phtaliques et acides aryloïques correspondants.

Nous espérons que ce travail,

forcément incomplet parce que trop vaste, puisqu'il nous a obligés à

approfondir des domaines très variés, aura au moins 1'avantage de mettre en

lumière le fait que, des notions d'analogie structurales, purement

spéculatives, peuvent cependant aboutir à la synthèse d'agents

pharmacologiques précieux en thérapeutique.