Thèse présentée à la Faculté des sciences de

l'Université de Paris

pour obtenir le grade de Docteur de l'Université de

Paris

par

M. Martynoff

Relations entre les propriétés chimiques et la

"couleur" des méthoxybenzophénone-oximes et de leurs dérivés

soutenue en novembre 1936

devant la commission d'examen :

Perrin, Jean, président

Ramart-Lucas, Dupont, G., examinateurs

INTRODUCTION

On sait l'intérêt qui s'attache depuis longtemps à l'étude des

oximes. Un grand nombre de recherches, conduisant a des résultats parfois

contradictoires, ont été faites en vue d'élucider les isoméries que

présentent ces substances.

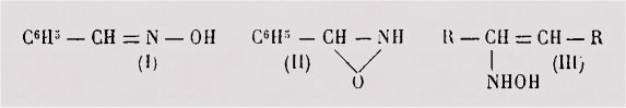

D'après Beckmann, l'isomérie des deux benzaldoximes

serait une isomérie de compensation : l'un des isomères aurait la structure

oxime (I), l'autre la constitution iso-oxime (II).

Selon Hantzsch et Werner,

cette isomérie doit être attribuée à un arrangement spatial différent des

atomes ou des radicaux liés au groupe > C = N — :

La formule iso-oxime (II)

fut, peu à peu, abandonnée faute d'avoir pu être démontrée expérimentalement

et la conception stéréochimique de Hantzsch et Werner fut généralement

adoptée.

Signalons encore la

formule "pseudo-oxime" (III) proposée par Mme Raikowa pour les cas

où un seul des isomères prévus par la théorie de Hantzsch et Werner a pu être

isolé (il est, d'ailleurs, a remarquer que celle formule laisse également

prévoir l'existence de deux stéréo-isomères).

Des recherches plus

récentes, effectuées sur les dérivés de substitution des oximes, ont, montré

que, dans plusieurs cas, le nombre des isomères qui ont été trouvés est

supérieur à celui qui peut être prévu par la théorie stéréochimique et que

les propriétés chimiques et spectrales de ces isomères ne s'accordent pas

avec celles qui correspondent aux formules de Hantzsch et Werner.

L'identification des

différents isomères ainsi que la détermination exacte de leur structure par

des méthodes chimiques se trouvent souvent compliquées par des transpositions

intramoléculaires, provoquées par les réactifs, ou bien encore par l'absence

de propriétés chimiques suffisamment sensibles à de faibles différences dans

l'architecture moléculaire.

L'étude de certaines

propriétés physiques, et, en particulier, de l'absorption dans l'ultraviolet

moyen, a permis dans un très grand nombre de cas de préciser les structures

des composés organiques.

On sait, en effet, qu'il

existe une relation étroite entre les propriétés optiques des corps

organiques et leur structure (mode de liaison des atomes dans la molécule et

configuration spatiale).

C'est ainsi, comme je

l'exposerai plus loin, que l'étude de l'absorption de certains dérivés des

oximes m'a conduit à mettre en évidence que ces substances peuvent subir une

transposition intramoléculaire d'une nature spéciale, et qui, à ma

connaissance, n'était pas connue.

En ce qui regarde l'étude

des spectres d'absorption des oximes, rappelons que Mme Ramard-Lucas, avec

Mme Grumez et avec Mme Bruzeau, a mesuré l'absorption d'un grand nombre

d'oximes et a établi que ces substances peuvent exister, non seulement sous

les deux formes prévues par la théorie de Hantzsch et Werner, mais également

sous une autre forme ne possédant pas d'atome de carbone doublement lié, soit

avec l'atome d'azote, soit avec un autre atome de carbone.

Les propriétés optiques

des oximes de la première catégorie (appelées par Mme Ramart-Lucas

«absorbantes») s'accordent avec les formules proposées par Hantzsch et

Werner. Pour les oximes de la seconde catégorie (ou oximes «transparentes»)

la formule iso-oxime ou celle d'un dérivé nitrosé, peuvent convenir l'une et

l'autre du point de vue de l'absorption dans l'ultraviolet ; toutefois, d'une

part, pour des raisons d'ordre chimique et, d'autre part. étant donné leurs

spectres infrarouges, seule la forme iso-oxime a été retenue.

Les mesures d'absorption

dans l'infrarouge, effectuées par Mr et M. Freymann ont, en effet, confirmé

les travaux de Mme Ramart-Lucas. La présence du groupe — NH — dans les oximes

«transparentes» a été observée dans tous les cas étudiés.

En ce qui concerne les

dérivés alcoylés des oximes (appelés improprement, éthers par certains

auteurs), leur étude optique est, un peu moins avancée.

Mme Ramart-Lucas a

constaté avec J. Hoch (expériences inédites) que les dérivés alcoylés des

oximes, dans lesquels le radical substituant est fixé sur l'atome d'oxygène

du groupe fonctionnel, ont une absorption assez voisine (forme et position des

bandes) de celle des oximes dont ils dérivent. L'étude de l'absorption des

oximes N-substituées permet de conclure, dans beaucoup de cas, à la présence

d'un atome d'azote que l'on considère d'une façon générale comme étant

pentavalent. De plus, lorsque le radical alcoyle fixé à l'azote possède un

groupe CH2 = ou CH = lié directement à l'azote, on observe des variations

d'absorption qui doivent être attribuées à une migration de la double liaison

azote

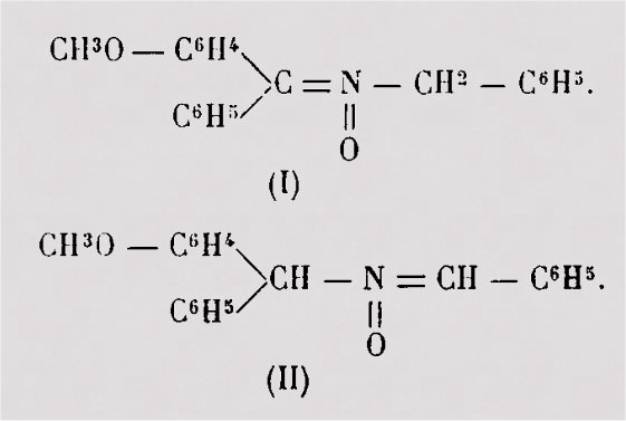

Je citerai, à titre d'exemple, le dérivé N-benzylé de la

benzophénone-oxime dont on connaît les deux formes isomères qui peuvent être

identifiées par des mesures d'absorption :

O. Lisle Brady, au cours

d'une étude sur l'absorption des dérivés alcoylés de certaines oximes, avait

depuis longtemps été conduit a envisager dans ces substances la présence d'un

atome azote pentavalent.

Il est assez intéressant

de noter que, pendant très longtemps, les formules à oxygène pontal furent

les seules admises pour la représentation des N-alcoyl-oximes. D'après les travaux

plus récents, ces formules ne seraient applicables qu'à quelques cas

particuliers, notamment aux dérivés alcoylés des oximes de cétones a-trisubstituées.

Néanmoins, certaines

transformations que subissent les dérivés des oximes paraissent impliquer

l'apparition intermédiaire de la forme de Beckmann et permettent de préjuger

de son existence de façon plus générale.

Dans le présent travail,

j'apporte une contribution à l'étude de la constitution et du comportement

chimique des. oximes de ce tories diarylées dissymétriques et de leurs

dérivés.

J'ai préparé, a l'état

aussi pur que possible, les ortho-, méta- et paraméthoxybenzophénone-oximes

et leurs dérivés benzylés.

J'ai étudié, par des

méthodes chimiques et par des déterminations de spectres d'absorption, la

structure et la configuration spatiale des différents isomères, les

transformations qu'ils peuvent subir sous l'action de certains réactifs et

l'influence qu'exerce, sur leur comportement chimique, un groupe — OCH3

suivant la place qu'il occupe sur l'un des noyaux benzéniques voisins du

groupement fonctionnel.

J'ai étudié également les

stéréomutations que ces substances sont susceptibles de subir lorsqu'elles

sont soumises a l'influence des rayons ultraviolets.

J'ai constaté, en

particulier, au cours de mes recherches, que les produits N-substitués,

obtenus dans la benzylation des méthoxybenzophénone-oximes, ne sont pas les

dérivés N-benzylés normaux mais des produits de transposition qui doivent

être considérés comme dérivant de la benzaldoxime.

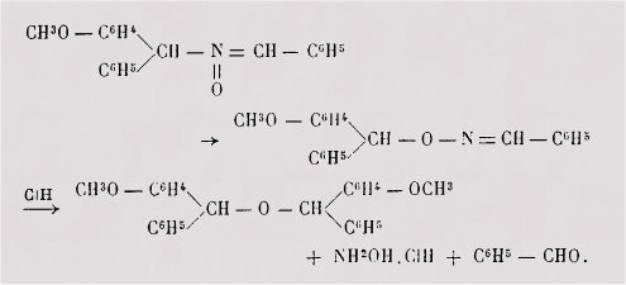

J'ai pu montrer, en outre,

que les réactions d'hydrolyse, utilisées depuis longtemps pour la

détermination de la structure des dérivés des oximes, sont, dans certains

cas, précédées par des phénomènes de transposition et conduisent à des

résultats qui paraissent, a première vue, contradictoires. Ainsi, lorsque

l'on fait agir l'acide chlorhydrique aqueux sur la N -

(orthométhoxybenzhydryl) - benzaldoxime, on obtient, à côté de la

benzaldéhyde, non pas le chlorhydrate de la N-(orthométhoxybenzhydryl)-hydroxylamine,

mais le chlorhydrate de l'hydroxylamine non substituée et l'oxyde de

l'ortho-méthoxybenzhydryle. La formation de l'hydroxylamine non alcoylée

provient du fait que, au cours de l'action de l'acide chlorhydrique sur le

dérivé N-substitué initial, celui-ci subit une transposition en dérivé

0-substitué correspondant plus aisément hydrolysable.

Les faits observés peuvent

être résumés par le schéma suivant :.

Par conséquent, la

formation d'hydroxylamine dans l'hydrolyse d'une alcoyloxime ne permet pas

toujours d'affirmer que le produit de départ est un dérivé O-substitué.

Les méthodes

d'alcoylation, dont on se sert couramment pour la préparation des dérivés des

oximes, aboutissant à un mélange de différents isomères, ne donnent que peu

d'indications sur leur constitution. Dans la mesure du possible, afin de

fixer avec plus de certitude la structure des produits obtenus par

alcoylation des oximes, j'ai réalisé la synthèse de ces corps par une autre

méthode.

L'étude de l'absorption a

nécessité la préparation des oximes et de leurs dérivés à l'état de très

grande pureté.

Lorsque le produit

présentait un point de fusion ou un point d'ébullition invariables, on

effectuait la première mesure ; on poursuivait ensuite les cristallisations

ou les distillations, jusqu'à ce que le spectre ne soit plus modifié.

CONCLUSIONS

Afin d'apporter une

contribution à l'étude des propriétés chimiques et spectrales des

diarylcétoximes dissymétriques et de leurs dérivés O- et alcoylés, j'ai

préparé, à l'état aussi pur que possible, les méthoxybenzophénone-oximes et

leurs dérivés benzylés.

Dans la première partie de

ce travail, relative a la préparation et à la purification des oximes, j'ai

décrit la synthèse d'un certain nombre de ces .substances, effectuée par des

méthodes autres que celles qui avaient été utilisées jusqu'ici. Parmi ces

synthèses, je citerai celles qui consistent à obtenir les oximes par action

de l'hydroxylamine sur les cétimines correspondantes et la préparation des

méthoxybenzophénones effectuées en traitant les chlorures des acides

méthoxybenzoïques par les dérivés organozinciques mixtes.

Jusqu'ici, la réaction de

Friedel et Gratis a été la seule utilisée pour l'obtention des

méthoxybenzophénones. Elle présentait l'inconvénient de donner des rendements

assez faibles, car une partie de la cétone était déméthylée au cours de la

réaction et passait à l'état d'oxybenzophénone.

Dans la deuxième partie,

la plus importante, j'ai décrit la préparation, la purification et l'étude

chimique des dérivés benzylés des méthoxybenzophénone-oximes.

J'ai observé que l'action

du chlorure de benzyle sur les mélhoxybenzophénone-oximes, en présence

d'éthylate de sodium, conduit à la formation de deux dérivés isomères, dont

l'un est substitué à l'oxygène et l'autre à l'azote.

La constitution des

O-benzyl-oximes des méthoxybenzophénones a été établie au moyen de leurs

synthèses effectuées en condensant les cétones ou les cétimines avec 1

'O-benzylhydroxylamine.

La structure des dérivés

N-substitués, dont les synthèses sont souvent difficiles à réaliser, a été

déterminée, d'une part, à l'aide de certaines réactions telles que

l'hydrolyse chlorhydrique et la réduction au moyen du sodium et de l'alcool

absolu et, d'autre part, par la mesure de leur absorption.

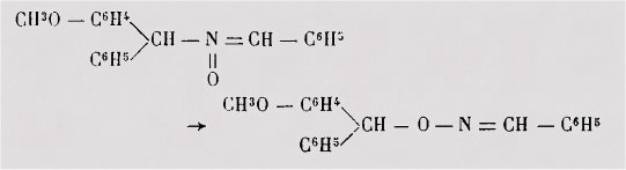

Cette étude chimique a

montré que les produits N-substitués obtenus dans la benzylation des

méthoxybenzophénone-oximes n'étaient pas des dérivés N-benzylés normaux, mais

des produits de transposition résultant d'une migration d'un hydrogène avec

déplacement de la double liaison :

J'ai, en effet, constaté

que l'hydrolyse des N-alcoyl-oximes conduit, dans certains cas, à la

formation de l'hydroxylamine non substituée, ce qui s'explique par la

transposition, sous l'action de l'acide chlorhydrique, du dérivé N-alcoylé

initial en dérivé O-alcoylé correspondant plus aisément hydrolysable. A ma

connaissance une telle transposition n'avait pas encore été observée.

J'ai constaté que la

réduction à l'aide du sodium et de l'alcool absolu permet également d'établir

une distinction entre les oximes O- et N-substituées.

De même que les oximes

dont elles dérivent, les O-alcoyl-oximes donnent par réduction des aminés

primaires. Il y a une coupure entre les atomes d'azote et d'oxygène du

groupement fonctionnel.

Par contre, les N-alcoyI-oximes

conduisent, dans ces conditions, à des aminés secondaires. La forme et la

longueur de la chaîne principale ne sont pas modifiées.

Dans la troisième partie

j'ai décrit les essais de stéréo-mutations photochimiques effectués sur les

méthoxybenzophénone-oximes et leurs dérivés benzylés.

Ici encore, les

comportements des oximes et de leurs dérivés O-benzylés ont été tout a fait

semblables ; pour les deux catégories de corps j'ai obtenu un certain nombre

de résultats positifs.

En ce qui concerne les

N-alcoyI-oximes, il ne m'a pas été possible de mettre en évidence une

stéréomutation. Ces substances se résinifient et se décomposent très

rapidement sous l'action des rayons ultraviolets.

La quatrième partie

comprend l'étude de l'absorption, dans ultraviolet moyen, des produits

décrits dans les parties précédentes.

De même que l'oxime de la

benzophénone, dont elles dérivent, les méthoxybenzophénone-oximes sont

constituées par la forme oxime («forme absorbante»).

Les dérivés O-benzylés ont

une absorption trop voisine de celle des oximes non substituées

correspondantes pour que l'on puisse envisager une différence structurale

quel-conque. Le remplacement de l'hydrogène du groupement fonctionnel par le

radical benzyle provoque une légère augmentation du coefficient d'absorption

et un déplacement faible des bandes vers le visible.

Par contre, l'absorption

des N-alcoyI-oximes diffère beaucoup de l'absorption des oximes et de leurs

dérivés O-substitués. Ce changement dans les propriétés spectrales correspond

à une modification profonde de la structure du groupement fonctionnel.

En ce qui concerne

l'absorption des stéréo-isomères (oximes et 0-benzyl-oximes), j'ai constaté

que les isomères syn et anti ont des couleurs différentes mais les

différences sont faibles et consistent surtout en un déplacement des bandes

et une variation de l'intensité de l'absorption sans qu'il y ait de

modifications sensibles dans la forme des bandes.

Cette dernière

constatation est en accord avec les conclusions des travaux de Mme

Ramart-Lucas et de ses collaborateurs sur le comportement optique des

composés stéréo-isomères.

Au cours de ce travail,

j'ai préparé les composés suivants, qui, à ma connaissance, n'avaient pas

encore été signalés :

Imine de

l'orthométhoxybenzophénone.

0-(benzyl)-orthométhoxybenzophénone-oxime

(syn et anti).

0-(orthométhoxybenzhydryl)-benzaldoxime.

N-(orthométhoxybenzhydryl)-benzaldoxime.

Oxyde de

l'orthométhoxybenzhydryle.

Dérivé acétylé de la

N-(orthométhoxybenzhydryl)-benzyl-amine.

Métaméthoxybenzophénone-oxime.

0-(benzyl)-métaméthoxybenzophénone-oxime.

N-(métaméthoxybenzhydryl)-benzaldoxime.

N-(pararnéthoxybenzhydryl)-benzaldoxime.