Thèse de

sciences présentée à la Faculté des sciences de l'Université de Paris

pour

obtenir le grade de Docteur de l'Université de Paris

par

Philippe

Mabille

Problème

de substitution dans la chimie du Chrysène

soutenue

le 27 mai 1960

devant la

commission d'examen :

Amiel,

J., président

Rumpf,

P., Daudel, R., examinateurs

INTRODUCTION

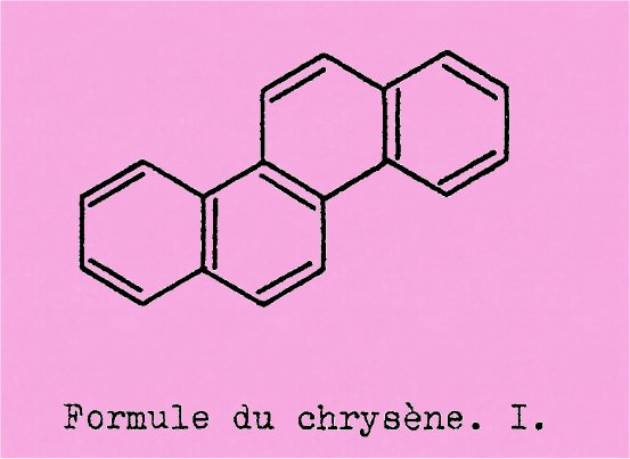

Parmi les hydrocarbures

aromatiques tétracycliques, le chrysène (1) occupe une place importante.

Nous allons en rappeler brièvement les principales raisons.

C'est tout d'abord, du

fait, sinon de son abondance, du moins de la multiplicité et de la variété de

ses sources.

Isolé en 1857 par le

chimiste français LAURENT au cours d'un fractionnement de goudron de houille,

il fut ensuite décelé dans la plupart des goudrons. Les goudrons de

houille-le en sont actuellement la principale source industrielle. On peut

dire que le chrysène est un composé quasi permanent forme au cours de la

pyrogénation de nombreuses substances organiques, voisinant dans ce cas avec

d'autres composés polycycliques aromatiques et hétéroatomiques. A ce titre,

et grâce aux perfectionnements des méthodes de séparation et

d'identification, il a été décelé, ainsi que ses dérivés mono- ou diméthylés,

dans les goudrons ou la fumée de tabac et dans l'atmosphère des grandes

villes.

Présent dans le règne

minéral, en particulier dans certaines huiles minérales et dans le

"stupp-fett", produit résiduel de l'extraction du mercure, il est

également signalé dans le règne animal, mais ayant vrai-semblablement dans ce

cas, une origine exogène. C'est ainsi qu' il a été identifié, en particulier,

dans les pédoncules de certains coquillages marins.

Au fur et à mesure que se

multiplieront les résultats fournis par l'étude chimique de sa molécule et

que seront synthétisés de nouveaux dérivés, l'importance du chrysène ira en

s'accroissant, débordant bientôt le cadre purement chimique, pour pénétrer

dans les domaines de la biochimie et de la biologie.

La similitude du noyau du

chrysène avec le squelette fondamental du cholestérol, sa présence dans les

produits de dégradation de ce même cholestérol, avaient aidé, après de

nombreuses recherches, à établir la structure de ce composé.

La parenté de structure

chimique de certains dérivés du chrysène avec celle des hormones naturelles

du groupe des stéroïdes et en particulier des hormones oestrogènes était

d'autant plus intéressante, eu égard à l'activité cancérogène des dérivés du

chrysène. Il est inactif ou très peu actif par lui-même quand il est pur,

mais en revanche, certains de ses dérivés, plus particulièrement ses homologues

mono- ou diméthylés se sont révélés doués d'un assez fort pouvoir

cancérogène. L'étude de cette activité devenait d'autant plus intéressante en

raison de la multiplicité même des sources où sa présence avait été décelée.

D'un point de vue un peu

différent, LACASSAGNE et ses collaborateurs avaient montré, il y a quelques

années, que des hydrocarbures polycycliques très peu cancérogènes, tels que

le chrysène, peuvent se comporter comme antagonistes d'autres hydrocarbures

fortement cancérogènes. Des recherches avaient été entreprises par LACASSAGNE

et ses collaborateurs dans le but de voir si, par des modifications chimiques

adéquates effectuées sur la molécule du chrysène, on ne pouvait pas faire

disparaître complètement l'activité oncogène et augmenter par contre le

pouvoir antagoniste vis à vis de la cancérisation. Des essais biologiques

avaient été réalisés dans ce but avec l'amino-6 chrysène. Les premiers

résultats étaient encourageants, BUU-HOÏ en particulier avait étudié plus

amplement la chimie de l'amino-6 chrysène.

Adoptant ce point de vue,

et dans le cadre des travaux généraux sur les hydrocarbures polycycliques

poursuivis à l'Institut du Radium, nous nous sommes proposé de préparer de

nouveaux composés aminés du chrysène et de réaliser également la synthèse de

carbures aromatiques hexacycliques dont l'étude biologique pouvait se révéler

intéressante.

De telles synthèses

faisaient appel le plus généralement à des réactions de substitution. Désirant

parvenir à élucider la structure des nouveaux composés ainsi obtenus, nous

avons été conduit à étudier plus spécialement quelques uns des problèmes

relatifs aux substitutions effectuées en série chrysénique.

Les premiers travaux

concernant les réactions de substitution effectuées sur le noyau du chrysène

remontent à la fin du siècle dernier, mais restaient limités à des domaines

restreints tels que la nitration ou l'oxydation, tandis que parallèlement, se

poursuivaient les recherches destinées à élucider la structure du chrysène

lui-même.

A part quelques

travaux isolés, en particulier ceux de LIEBERMANN et ZSUFFA ou de WEITZENBOCK

et LIEB concernant des acides chrysène-carboxyliques, l'étude des dérivés

substitués du chrysène s'est maintenue dans un demi sommeil jusque vers les

années 1933-1955.

A cette époque, le désir de renouvellement dans

l’arsenal des colorants de cuve, suscite des recherches dans de nombreuses

directions dont va bénéficier eh particulier le chrysène, comme l'attestent

les brevets concernant des dérivés substitués du chrysène, pris par

d'importantes firmes allemandes.

Ce nouvel élan sera suivi

d'études plus approfondies concernant la réaction de FRIEDEL-CRAFTS en particulier,

comme en témoignent les travaux de FUNKE et de ses collaborateurs. Cependant,

les difficultés sont grandes, la présence d'isomères nécessite des

séparations délicates et bien souvent la structure de certains d'entre eux

n'est établie que peu à peu, grâce aux apports et aux recoupements rendus

possibles par les progrès de la chimie dans les domaines voisins.

Ainsi s'expliquent les

mises au point et les contributions apportées successivement par divers

chercheurs : pour n'en citer que quelques-uns, nous rappellerons les travaux

de NEWMAN et CATHCART en 1940, concernant les dérivés nitrés et aminés du

chrysène, ceux de BERGMANN et ESCHINAZI en 1945, puis de CARRUTHERS en 1955,

traitant de l'acétylation du chrysène, les études de CLAR et KELLY en 1957 se

rapportant aux cétones o.méthylées dérivées du chrysène. Tous ces travaux

étaient d'ailleurs plus spécialement consacrés à l'étude des produits de

monosubstitution.

Au cours de la conduite

générale de notre travail qui était orienté par le désir que nous avions de

parvenir à l'obtention de composés biologiquement intéressants, nous nous

sommes efforcé , en premier lieu, de mettre au point certaines techniques de

préparation de composés déjà connus qui étaient pour nous des matières premières

essentielles.

Nous nous sommes

attaché ensuite, dans le cadre de

notre étude des problèmes de substitution relatifs à la chimie du chrysène, à

établir les preuves de constitution de quelques composés décrits dans la

littérature, mais dont les structures n'avaient pas encore été précisées.

L'établissement de ces preuves nous amena à préparer un certain nombre

d'autres dérivés, le plus généralement disubstitués, dont nous avons

également cherché à déterminer les structures.

Nous avons tenté enfin,

le plus fréquemment possible, de faire un parallèle entre nos résultats et

les données des recherches antérieures. Nous avons également, dans certains

cas, comparé nos résultats avec ceux que pouvaient laisser pré-voir les

données récentes de la chimie théorique.

Voici maintenant, très

brièvement esquissé, le plan général du présent travail ; il comprend six

parties :

PREMIERE PARTIE : Etude

des matières premières :

- Chrysène.

- Acétylation du chrysène.

- Benzoylation du chrysène.

DEUXIEME PARTIE : Acylation selon FRIEDEL et CRAFTS de

chrysènes substitués en -6.

TROISIEME PARTIE : Monocétones o.méthylées dérivées du chrysène Réaction d'Elbs.

QUATRIEME PARTIE : Dicétones o.méthylées dérivées du chrysène.

CINQUIEME PARTIE : Dérivés nitrés et aminés de l'éthyl-6 chrysène.

SIXIEME PARTIE : Composés divers dérivés du 5H-benzo [b]

carbazole.

CONCLUSION

Au cours du présent

travail, dont le but était d'étudier quelques uns des problèmes de

substitution relatifs à la chimie du chrysène, nous avons tout d'abord

précisé certaines méthodes de purification du chrysène commercial, indiquant

en particulier une technique permettant d'assurer l'élimination du 5H - benzo

[b] carbazole.

En ce qui concerne les

problèmes de substitution, nous pouvons essayer de déduire, des résultats

obtenus, quelques indications de portée générale qui résument et représentent

l'essentiel de notre contribution :

1.-Réactions de monosubstitution.

Conformément aux prévisions de la chimie théorique, lors des acylations selon FRIEDEL et

CRAFTS, effectuées avec des chlorures d'acides aliphatiques ou aromatiques,

il apparaît que le sommet préférentiel de substitution est le sommet 6 du

noyau du chrysène. Mais à côté des composés monoacylés substitués en -6 et

formés d'une manière prépondérante, nous avons décelé, en général, la

présence de deux autres isomères, obtenus avec de très faibles rendements et

dont, pour cette raison, les positions de substitution n'ont pu être

déterminées.

Dans le cas de

l'acétylation, la proportion relative de ces isomères peut être plus grande

et semble varier suivant les conditions expérimentales. Il est possible,

comme nous le montrons, et en opérant dans certaines conditions, de n'obtenir

que l'acétyl-6 chrysène et cela avec un bon rende-ment.

Les cétones obtenues sont

aisément réductibles selon la méthode de WOLFF - KISHNER.

2.- Réactions de substitut ion effectuées sur

des chrysènes substitués en -6.

Dans le cas d'acylations

d'alkyl-6 ou d'aryl-6 chrysènes, effectuées selon FRIEDEL et CRAFTS, avec des

chlorures d'acides aliphatiques ou aromatiques, nous avons montré que le

deuxième substituant se fixe en position 12 du noyau du chrysène.

Il en est de même lors de

la nitration effectuée sur un alkyl-6 chrysène. Le dérivé nitré obtenu peut

se réduire par 1'hydrosulfite de sodium en milieu alcoolique. Nous avons

synthétisé ainsi l'éthyl-6 amino-12 chrysène en raison de l'intérêt

biologique que pouvait présenter ce composé, par analogie avec les propriétés

antileucémiques que possèdent certains dérivés aminés du chrysène. En ce qui

concerne 1'expérimentation biologique de ce composé, nous ne possédons que des

résultats encore incomplets qui semblent cependant être assez prometteurs.

3.- Réactions de disubstitution.

Les diacylations, effectuées

selon FRIEDEL et CRAFTS, avec des chlorures d'acides aromatiques, conduisent généralement

à l'obtention de trois isomères diacylés, conformément à ce qui avait été

déjà signalé pour la dibenzoylation du chrysène.

4.- Réactions d'ELBS effectuées sur des

cétones o.méthylées dérivées du chrysène.

Les monocétones

o.méthylées substituées en position 6 conduisent, après pyrolyse selon ELBS,

à l'obtention d'un mélange contenant une forte proportion de composé

hexacyclique oxygéné, à côté d'une très faible proportion de l'hydrocarbure

hexacyclique correspondant.

5.- Dérivés du 5H - benzo [b] carbazole.

Le 5H - benzo [b]

carbazole, dont nous avons vérifié la présence dans le chrysène technique,

est susceptible de réagir au cours des acylations selon FRIEDEL et CRAFTS,

avec des chlorures d'acides aliphatiques ou aromatiques en donnant des

dicétones. Ces diacylations semblent se faire, sur un mélange de chrysène et

de 5H - benzo [b] carbazole, plus facilement que lorsqu'elles sont effectuées

sur le benzocarbazole pur.