Thèse présentée à

l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI

pour obtenir le grade de

Docteur es Sciences physiques

par

Bernard

Bodo

L’acide

bourgéanique : nouveau métabolite des lichens

Structure,

synthèse et biosynthèse

soutenue le 18 juin 1975

INTRODUCTION

Depuis longtemps les «substances des lichens» ont attiré

l'attention des chimistes et, dès 1907, ZOPF publiait une monographie, «Die

Flechtenstofîe», sur ce groupe de produits naturels. En effet, si

certaines de ces substances sont aussi synthétisées par les Champignons et

les plantes supérieures, la plupart sont caractéristiques des Lichens. Plus récemment

l'intérêt s'est accru par la découverte de l'activité biologique de certaines

d’entre elles et par leur utilité pour l'identification et la classification

des quelque 20 000 espèces de Lichens connues.

NATURE DES LICHENS

Les Lichens sont des organismes complexes résultant de

l'association de deux végétaux. L'un des constituants est chlorophyllien : ce

peut être une Algue bleue (Cyanophyte) ou, et c'est le cas le plus fréquent, une

Algue verte (Chlorophyte). L'autre constituant est un Champignon supérieur

qui appartient presque toujours à la classe des Ascomycètes.

Cet état de symbiose fait que les Lichens possèdent

certains des caractères de leurs composants et d'autres qui leur sont

propres, tant du point de vue botanique, que biochimique ou écologique.

Ce sont des végétaux cosmopolites pouvant se développer

même dans des conditions climatiques très difficiles où toute autre forme de

végétation est impossible : c'est le cas des zones arctiques et des régions de

haute altitude où les Lichens constituent l'essentiel de la Pylore.

Ils se fixent sur les supports les plus variés : roches, terre, écorces et

feuilles d'arbre, mousses... Certains même, comme Lecanora esculenla,

sont erratiques.

Ils ne sont pas, comme certains auteurs l'ont supposé, une

des premières formes de vie, mais ils ont un rôle de pionnier dans la végétation. Leurs

besoins modestes, et leur faculté de concentrer les éléments qui leur

sont nécessaires à partir de l'air et de l'eau de pluie, leur permettent

de coloniser des territoires inhospitaliers à la végétation. En contrepartie, la disparition

des Lichens des zones industrielles et urbaines est partiellement due à ce phénomène : ils

accumulent les gaz toxiques comme l'anhydride sulfureux à des doses mortelles et

peuvent être, de ce fait. utilisés comme indicateurs de pollution. Par

ailleurs. ils concentrent les produits de retombées radioactives, polluant

ainsi une chaîne alimentaire qui va jusqu’à l'homme.

Parmi les autres particularités des Lichens, nous noterons

leur croissance très lente (l'accroissement annuel des thalles varie de 0,1 à 20 mm

en moyenne) et leur étonnante longévité : les Lichens centenaires sont nombreux et l'on

connaît même certains spécimens ayant plusieurs milliers d'années.

USAGE DES LICHENS

Les Lichens ont été utilisés occasionnellement comme

aliment par l'homme, mais certains grands Lichens, comme les Cetraria ou les Cladonia,

fournissent la base de l'alimentation pour de nombreux mammifères du Grand

Nord, en particulier pour les rennes.

Différentes pharmacopées populaires ont utilisé depuis

l'antiquité des Lichens, souvent pour des raisons illusoires : un Lichen

jaune (Xanthoria parietina) était recommandé pour le traitement

de la jaunisse et Lobaria pulmonaria, à cause d'une apparence

extérieure, pour les maladies pulmonaires.

On a pu cependant montrer que certaines substances des

Lichens avaient une action antibiotique réelle : c'est le cas, par exemple, de

l'acide usnique actif contre le bacille de la tuberculose et commercialisé sous le

nom « Usno ». Par ailleurs, FUSIKAWA a remarqué des propriétés antiseptiques

notables pour les depsides et les depsidones.

Les usages industriels ont concerné l'obtention de

matières colorantes (orseilles), industrie naguère florissante, et la

fabrication de fixateurs de parfums. C'est là la seule utilisation industrielle

qui soit encore importante. Notons enfin que l'indicateur de pH appelé tournesol est

obtenu à partir de divers Lichens des genres Roccella et Lecanora.

LES SUBSTANCES

LICHÉNIQUES

Les Lichens accumulent jusqu'à des taux souvent

considérables les métabolites qu ils synthétisent. La raison de cette

accumulation est encore mystérieuse. Plusieurs hypothèses ont été

avancées : — protection de l'algue contre les radiations lumineuses, —

protection contre les prédateurs (insectes) et l'envahissement par des

bactéries ou d'autres champignons, — contrôle du développement réciproque des

partenaires de la symbiose, — modification de la perméabilité des parois

cellulaires pour faciliter les échanges entre les symbions, — rôle d'agents

chélatants pour capter les éléments métalliques du milieu...

Les structures de plus de 200 de ces métabolites ont été

établies à l'heure actuelle. Leurs propriétés et leur répartition ont été décrites en

détail dans plusieurs ouvrages récents par ASAHINA et SHIBATA, CULBERSON,

HUNECK et MOSBACH.

Leur nature chimique est très variée et nous n'allons

donner qu'un bref aperçu des grands groupes de composés rassemblés sur la base de leur

biogenèse.

A.— PRODUITS DU METABOLISME PHIMAIRE

I.

Polyols et carbohydrates

Les polyols et carbohydrates des Lichens sont issus de

l'activité photosynthétiquc de l'Algue et plus ou moins transformés par le Champignon.

Les polyols les plus répandus sont le D-arabitol, le meso-érythrytol et le mannitol. Les

Lichens produisent différents mono- et disaccharides communs aux plantes de façon

générale et quelques polysaccharides particuliers comme la lichénine. Certains

polysaccharides des Lichens possèdent une activité anticancéreuse et sont

actuellement l'objet d'études poussées.

2. Composés azotés

Les Lichens renferment des acides aminés semblables à ceux

des autres plantes. Deux cyclopeptides ont été isolés : la picroroccelline de Roccella

fuciformis et la roccanine de Roccella canariensis.

B.— PRODUITS DU MÉTABOLISME SECONDAIRE

Substances biosynthétisées par la voie

acétique-polymalonique

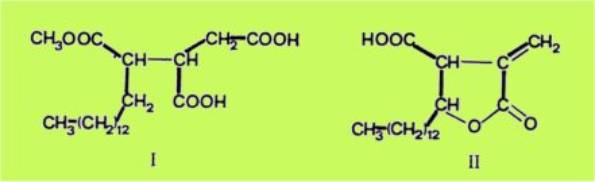

a — Acides et lactones aliphatiques

Les Lichens biosynthétisent une série d'acides et

d'acides-lactones par condensation d'un acide gras linéaire à longue

chaîne (acide palmitique) avec une unité à quatre atomes de carbone

(acide oxalacétique) issue du cycle tricarboxylique. On peut citer comme

exemples-types les acides rangiformique 1 et protolichestérimque II.

Des acides aliphatiques semblables ont été isolés dans des

Champignons non lichénisants : acide spiculisporique de Penicillium

spiculisporum et acide agaricique de Fomes officinalis

b — Composés aromatiques

1 — Pigments

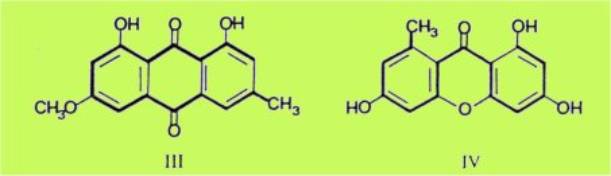

La coloration jaune ou orangée de nombreux Lichens est due

à la présence de naphtoquinones, d'anthraquinones comme la pariétine III pour

les genres Xanthoria et Caloplaca, ou de xanthones comme la

norlichéxanthone IV de Lecanora straminea.

Ces composés sont formés in vivo par cyclisation

d'une chaîne poly-b-cétonique.

2 — Benzofurannes

On connaît plusieurs substances ayant un squelette

benzofuranne, c'est le cas de l'acide pannarique V ou de l'acide usnique VI.

Celui-ci, optiquement actif, est très répandu chez les Lichens.

L'acide pannarique est formé par une cyclisation du type

orsellinique du précurseur poly-b-cétonique, alors que l'acide usnique

est formé par une cyclisation du même précurseur du type phloroglucinol après

méthylation.

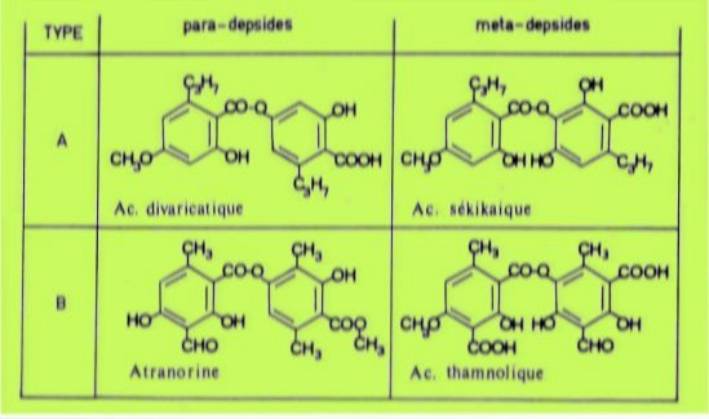

3 — Depsides et depsidones

Les depsides et les depsidones sont les composés les plus

communs des Lichens, puisqu'on en a isolé et caractérisé plus de soixante-dix.

Les depsides sont constitués par l'estérification intermoléculaire de deux ou

trois acides phénoliques. Ceux-ci peuvent être de deux types, A ou B, selon qu'ils

se rattachent à l'acide orsellinique VII (R = CH3) ou à l'acide

méthyl-3 orsellinique VIII (R' == CH3).

Le radical R, dans le cas des unités du type A, peut être

un méthyle ou une chaîne aliphatique : C3H7, C5H11, C5H15. Ces unités, comme nous

le verrons plus en détail au chapitre III, proviennent de la cyclisation d'une

chaîne poly-b-cétonique.

Le radical R', dans le cas des unités du type B, est

toujours monocarboné à un degré d'oxydation variable : méthyle, formyle... Il est

introduit par C-méthylation de la chaîne poly-b-cétonique

avant sa cyclisation.

On distingue deux groupes de depsides, selon que la

liaison ester relie la première unité à une position de la deuxième unité en para

ou en meta de sa fonction carboxyle. Le tableau suivant donne un exemple de

chaque groupe.

Remarquons que la formation des paradepsides est obtenue

par simple estérification, alors que celle des méta-depsides implique une

hydroxylation nucléaire puisqu'il n'y a pas d'hydroxyle en méta du carboxyle

dans les unités orselliniques.

Dans certains cas il y a intervention d'une troisième et

d'une quatrième unité pour conduire aux tridepsides et tétradepsides respectivement.

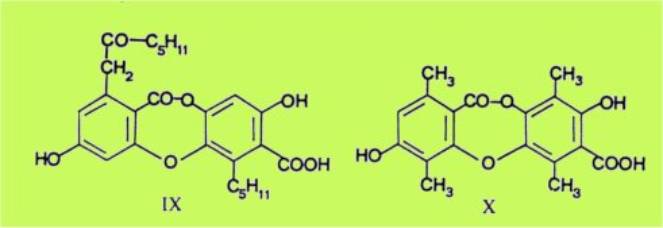

Les depsidones proviennent vraisemblablement de la

cyclisation oxydative des depsides, mais seules quelques-unes ont pu être

rattachées à des depsides connus. Elles peuvent être reliées biogénétiquement,

comme les depsides, soit à l'acide orsellinique (acide physodique IX. par

exemple), soit à l'acide méthyl-3 orsellinique (acide hypoprotocétrarique X, par exemple).

Pour toutes les depsidones connues sauf une, dont

d'ailleurs la structure est douteuse, la fonction ester est en para de

la fonction acide.

Les autres depsides et depsidones correspondent à des

variations des degrés d'O-méthylation, d'oxydation, de chloruration et de

décarboxylation des exemples cités.

1. Dérivés de l'acide mévalonique

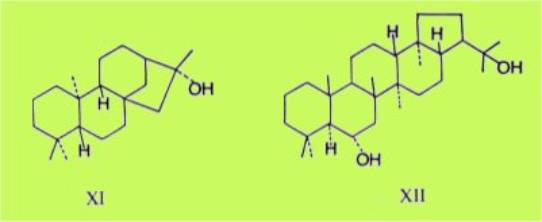

On ne connaît qu'un diterpène chez les Lichens : le 16a-hydroxykaurane

XI, isolé de plusieurs Ramalina. Notons que le (—) kaurène, produit de

déshydratation de ce composé est le précurseur des acides gibbérelliques.

Les triterpènes sont plus répandus puisqu'on en a

caractérisé une vingtaine, leur structure dérive pour la plupart d'entre eux de l'hopane.

La zéorine XII en est le plus commun.

Trois stérols seulement ont été isolés : l'ergostérol, le

fungistérol et le b-sitostérol. Enfin, le b-carotène a été

mis en évidence dans plusieurs espèces de. Roccella.

Le petit nombre de composés d'origine isoprénique trouvé

dans les Lichens s’explique vraisemblablement par une recherche insuffisante.

2.

Dérivés de l'acide shikimique

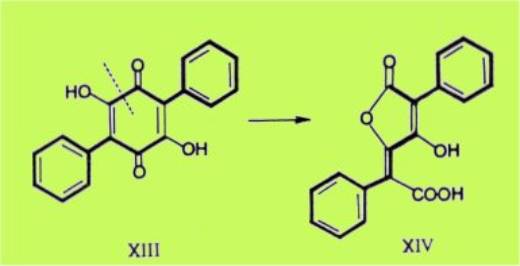

Cette classe de composés chimiques est représentée par

quelques corps, tous très colorés. Ils proviennent de l'acide shikimique par

l'intermédiaire de l'acide phénylpyruvique. Nous ne citerons que l'acide

polyporique XIII, connu par ailleurs chez les Champignons, et l'acide

pulvinique XIV, qui en dérive et qui est le chef de file d'une série.

De cet examen rapide des substances lichéniques on peut

conclure que ce groupe végétal synthétise essentiellement des composés

aromatiques.

Au cours d'une recherche systématique des constituants

chimiques de Lichens du genre Ramalina nous avons isolé une substance

aliphatique de structure inconnue, présentant les caractères d'un acide

organique, que nous avons proposé de nommer acide bourgéanique. Ce nouveau

composé, qui semble avoir une large répartition, s'est révélé être le premier

«depside» aliphatique des Lichens.

Nous décrivons, dans cet exposé, l'établissement de sa

structure par des fragmentations chimiques et l'utilisation des méthodes

spectroscopiques. La synthèse de l'acide bourgéanique et l'examen de ses

propriétés chimiques nous ont permis de déduire sa structure spatiale, qui a

été confirmée par son spectre de rayons X. Plusieurs hypothèses pouvant être

envisagées pour sa synthèse in vivo, nous avons étudié, a l'aide des

traceurs radioactifs, par quelle voie cet acide était formé dans la

nature.

Mots clefs : acide / activité / algue / aliphatique /

aromatique / benzofuranne / bourgéanique / carbohydrate / carboxyle / champignon /

composé / constituant / cyclisation / depside / depsidone / fonction / lecanora / lichen /

orsellinique / pannarique / polyol / précurseur / propriété / protection / ramalina /

recherche / répartition / roccella / shikimique / structure / symbiose / synthèse / usnique /

végétation / xanthoria / bodo