Mémoire

deDuval, Cl. et Décombe, J., 1939

Sur la formule double des

composés organomagnésiens

Mémoire déposé en vue

de l'attribution en 1939 du prix de la

chambre syndicale de la grande industrie chimique

Les composés découverts par

Grignard, auxquels on donne dans l'enseignement la formule simplifiée

RMgX, ont, à l'heure actuelle, deux sortes de formules de constitution.

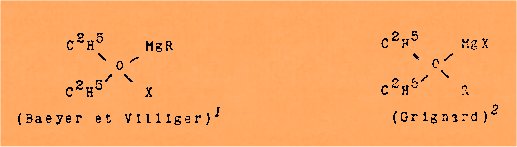

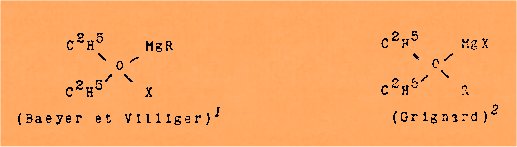

1°) La formule simple ou

dissymétrique (pour laquelle l'oxygène a eu sa valence

portée de deux à quatre sans le secours d'aucune expérience d'oxydation), qui

donne les deux schémas bien connus du type oxonium :

2°) La formule double ou

symétrique X2.R2Mg. 2 (C2H5)2O due à Jolibois et qu'on peut écrire, comme l'a fait Terentieff sous forme de

complexe hexacoordonné.

[MgR2X2{(C2H5)2O}2]Mg

Elles expliquent

indifféremment tous les faits expérimentaux d’ordre chimique. A ces deux

formules qui ont eu et qui ont encore leurs partisans, est venue se

superposer une nouvelle conception d'après laquelle les solutions éthérées

des composés organomagnésiens renfermeraient les deux formes simple et

double en équilibre (W.Schlenk. sen. et Jun.).

1°)

Nous avons montré expérimentalement que les composés de Grignard habituellement

formulés RMgX. (C2H5)2O doivent avoir leur schéma doublé pour satisfaire à

nos expériences de migrations d'ions, à nos mesures de conductibilité et de

poids moléculaire. La formule de Jolibois. malgré toutes les critiques

dont elle a été l'objet est donc justifiée.

2°) La théorie des affinités

nous a conduits à remplacer le magnésium anodique par du zinc ce qui nous a

donné des composés organo-zinciques, puis à remplacer le

magnésium cathodique par le calcium plus électroposItif que lui. Nous obtenons

ainsi des dérivés insolubles mais d'une technique aisée, d'une grande régularité

d'action et fournissant, jusqu’ici, des rendements accrus sur les

préparations déjà connues. La préparation de l'alliage calcium-magnésium qui leur

donne naissance est maintenant mise au point; elle peut se faire par

kilogrammes à la fois. circonstance heureuse pour exploiter la mine de recherches

qui viennent de nous être suggérées par les conceptions de Werner.

Dans ce mémoire, nous allons

exposer les expériences qui nous ont conduits à choisir la formule

double, plus particulièrement la formule complexe. Nous ne nous occuperons que

des dérivés organomagnésiens du type courant, c'est à dire de ceux qui

renferment une molécule d'éther par atome de magnésium. Nous verrons aussi que

les conclusions tirées de l'examen de cette formule double ont été

vérifiées par l'expérience.

Si la formule des organomagnésiens,

fondée sur les conceptions de Werner, a été proposée dès 1926 par Terentiew,

Duval et Décombe étudient pas à pas, expérimentalement, les conséquences de

cette formulation sur le bromure de phénylmagnésium, préparé selon la

technique de Grignard, par leur méthode de migration et de piégeage des

ions. Ils observent :

a)

à l'anode, la présence de magnésium, de brome, de benzène etd'éther. Le

rapport du magnésium au brome étant de 1/2, c'est à dire unatome de

magnésium contre deux atomes de brome,

b)

à la cathode, du magnésium sans trace de matière organique, décelable

par la 8-hydroxyquinoléine alors que le magnésium à l'anode est dissimulé à ce

réactif.

Ces faits, Joints aux déterminations

de la grandeur moléculaire, réalisées soit par voie ébullioscopique

(Grignard, Terentiew), soit par les expériences cryoscopiques toutes récentes de

Duval lui-même, conduit cet auteur à représenter les réactifs de Grignard

sous forme d'auto-complexe, à magnésium de coordinence 6, et à les incorporer

ainsi à une classe de complexes analogues, étudiée par le même chimiste.

Les organo-magnésiens s'écrivent alors :

[Mg (R)2 (X)2 {(C2H5)2 0} 2] Mg

comme

la kaïnite qui devient : [Mg Cl SO4

(H2O)3] K

la

tachydrite formulée :

l'acétate

triple d'uranyle, de magnésium et de sodium que Duval représente comme ceci

: [Mg{Uo2 (CH3 CO2)3}3]Na

la

carnallite étant [Mg Cl3 (H2O)3] K.,

3H2O

et la schonite [Mg (SO4)2 (H2O)2]K2, 4 H2O

Les

résultats de cryoscopie obtenus avec les organomagnésiens sont tels qu'ils

excluent les deux formes en équilibre : forme simple RMgX (C2H5)2O

et formule double d'autocomplexe donnée plus haut.

Depuis

1912, époque à laquelle Jolibois a opposé la formule symétrique ; (R)2 Mg,

MgX2 à la formule mixte RMgX, proposée dès l'origine par Grignard, de

nombreux auteurs ont apporté une contribution à la défense de l'une ou de

l'autre formule. Quelques chimistes, Kierzek, Ivanoff, ont pensé que

leurs expériences devaient élucider définitivement la question de la

constitution des réactifs de Grignard. Toujours, le raisonnement ne s'est pas

maintenu, à la discussion, d'une rigueur suffisante pour éviter le doute.

Les

conclusions de Duval et Décombe, pour Intéressantes qu'elles soient,

résisteront-elles à un examen plus approfondi ? Il serait souhaitable

que ces auteurs envisagent la façon de se comporter des organomagnésiens,

considérés comme autocomplexes, sur les divers groupements fonctionnels

et la formulent. Il serait désirable qu'ils lèvent les objections faites à la

formule symétrique de Jolibois et qui restent encore avec la conception

nouvelle, en ce qui concerne la formation de MgX(OH) et MgX(SH).

MM.

Duval et Décombe cependant, en accord avec la formule hexacoordonnée

des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,

comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra

se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le

calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au

contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont

confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des

complexes avec magnésium hexacoordonné des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,

comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra

se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le

calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au

contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont

confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des

complexes avec magnésium hexacoordonné :

[MgI2 (CH3)2{(CH3-CH2)2O}2]Ca

et considèrent les zinco-magnésiens comme répondant à la

formule :

[Zn I2 (CH3)2 (CH3CO2C2H5)2] Mg.

Mots clefs : schlenk / atome / brome / carnallite

/ chimiste / complexe / composé / constitution / cryoscopique / décombe / duval / ébullioscopique

/ éther / expérience / formule / grignard / ion / jolibois / kaïnite / magnésium / méthode /

molécule / organique / organomagnésien / oxonium / phénylmagnésium / réactif / schonite /

sodium / tachydrite / technique / terentiew / uranyle / valence / werner

de

Duval, Cl. et Décombe, J., 1939

Sur la formule double des

composés organomagnésiens

Sur la formule double des composés organomagnésiens

Mémoire déposé en vue

de l'attribution en 1939 du prix de la

chambre syndicale de la grande industrie chimique

Les composés découverts par

Grignard, auxquels on donne dans l'enseignement la formule simplifiée

RMgX, ont, à l'heure actuelle, deux sortes de formules de constitution.

1°) La formule simple ou

dissymétrique (pour laquelle l'oxygène a eu sa valence

portée de deux à quatre sans le secours d'aucune expérience d'oxydation), qui

donne les deux schémas bien connus du type oxonium :

2°) La formule double ou

symétrique X2.R2Mg. 2 (C2H5)2O due à Jolibois et qu'on peut écrire, comme l'a fait Terentieff sous forme de

complexe hexacoordonné.

[MgR2X2{(C2H5)2O}2]Mg

Elles expliquent

indifféremment tous les faits expérimentaux d’ordre chimique. A ces deux

formules qui ont eu et qui ont encore leurs partisans, est venue se

superposer une nouvelle conception d'après laquelle les solutions éthérées

des composés organomagnésiens renfermeraient les deux formes simple et

double en équilibre (W.Schlenk. sen. et Jun.).

1°)

Nous avons montré expérimentalement que les composés de Grignard habituellement

formulés RMgX. (C2H5)2O doivent avoir leur schéma doublé pour satisfaire à

nos expériences de migrations d'ions, à nos mesures de conductibilité et de

poids moléculaire. La formule de Jolibois. malgré toutes les critiques

dont elle a été l'objet est donc justifiée.

2°) La théorie des affinités

nous a conduits à remplacer le magnésium anodique par du zinc ce qui nous a

donné des composés organo-zinciques, puis à remplacer le

magnésium cathodique par le calcium plus électroposItif que lui. Nous obtenons

ainsi des dérivés insolubles mais d'une technique aisée, d'une grande régularité

d'action et fournissant, jusqu’ici, des rendements accrus sur les

préparations déjà connues. La préparation de l'alliage calcium-magnésium qui leur

donne naissance est maintenant mise au point; elle peut se faire par

kilogrammes à la fois. circonstance heureuse pour exploiter la mine de recherches

qui viennent de nous être suggérées par les conceptions de Werner.

Dans ce mémoire, nous allons

exposer les expériences qui nous ont conduits à choisir la formule

double, plus particulièrement la formule complexe. Nous ne nous occuperons que

des dérivés organomagnésiens du type courant, c'est à dire de ceux qui

renferment une molécule d'éther par atome de magnésium. Nous verrons aussi que

les conclusions tirées de l'examen de cette formule double ont été

vérifiées par l'expérience.

Si la formule des organomagnésiens,

fondée sur les conceptions de Werner, a été proposée dès 1926 par Terentiew,

Duval et Décombe étudient pas à pas, expérimentalement, les conséquences de

cette formulation sur le bromure de phénylmagnésium, préparé selon la

technique de Grignard, par leur méthode de migration et de piégeage des

ions. Ils observent :

a)

à l'anode, la présence de magnésium, de brome, de benzène etd'éther. Le

rapport du magnésium au brome étant de 1/2, c'est à dire unatome de

magnésium contre deux atomes de brome,

b)

à la cathode, du magnésium sans trace de matière organique, décelable

par la 8-hydroxyquinoléine alors que le magnésium à l'anode est dissimulé à ce

réactif.

Ces faits, Joints aux déterminations

de la grandeur moléculaire, réalisées soit par voie ébullioscopique

(Grignard, Terentiew), soit par les expériences cryoscopiques toutes récentes de

Duval lui-même, conduit cet auteur à représenter les réactifs de Grignard

sous forme d'auto-complexe, à magnésium de coordinence 6, et à les incorporer

ainsi à une classe de complexes analogues, étudiée par le même chimiste.

Les organo-magnésiens s'écrivent alors :

[Mg (R)2 (X)2 {(C2H5)2 0} 2] Mg

comme

la kaïnite qui devient : [Mg Cl SO4

(H2O)3] K

la

tachydrite formulée :

l'acétate

triple d'uranyle, de magnésium et de sodium que Duval représente comme ceci

: [Mg{Uo2 (CH3 CO2)3}3]Na

la

carnallite étant [Mg Cl3 (H2O)3] K.,

3H2O

et la schonite [Mg (SO4)2 (H2O)2]K2, 4 H2O

Les

résultats de cryoscopie obtenus avec les organomagnésiens sont tels qu'ils

excluent les deux formes en équilibre : forme simple RMgX (C2H5)2O

et formule double d'autocomplexe donnée plus haut.

Depuis

1912, époque à laquelle Jolibois a opposé la formule symétrique ; (R)2 Mg,

MgX2 à la formule mixte RMgX, proposée dès l'origine par Grignard, de

nombreux auteurs ont apporté une contribution à la défense de l'une ou de

l'autre formule. Quelques chimistes, Kierzek, Ivanoff, ont pensé que

leurs expériences devaient élucider définitivement la question de la

constitution des réactifs de Grignard. Toujours, le raisonnement ne s'est pas

maintenu, à la discussion, d'une rigueur suffisante pour éviter le doute.

Les

conclusions de Duval et Décombe, pour Intéressantes qu'elles soient,

résisteront-elles à un examen plus approfondi ? Il serait souhaitable

que ces auteurs envisagent la façon de se comporter des organomagnésiens,

considérés comme autocomplexes, sur les divers groupements fonctionnels

et la formulent. Il serait désirable qu'ils lèvent les objections faites à la

formule symétrique de Jolibois et qui restent encore avec la conception

nouvelle, en ce qui concerne la formation de MgX(OH) et MgX(SH).

MM.

Duval et Décombe cependant, en accord avec la formule hexacoordonnée

des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,

comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra

se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le

calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au

contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont

confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des

complexes avec magnésium hexacoordonné des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,

comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra

se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le

calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au

contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont

confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des

complexes avec magnésium hexacoordonné :

[MgI2 (CH3)2{(CH3-CH2)2O}2]Ca

et considèrent les zinco-magnésiens comme répondant à la

formule :

[Zn I2 (CH3)2 (CH3CO2C2H5)2] Mg. Mots clefs : schlenk / atome / brome / carnallite

/ chimiste / complexe / composé / constitution / cryoscopique / décombe / duval / ébullioscopique

/ éther / expérience / formule / grignard / ion / jolibois / kaïnite / magnésium / méthode /

molécule / organique / organomagnésien / oxonium / phénylmagnésium / réactif / schonite /

sodium / tachydrite / technique / terentiew / uranyle / valence / werner