LA THÉORIE BIOGÉNÉTIQUE ET SON

APPLICATION AU CLASSEMENT DES SUBSTANCES ORGANIQUES D'ORIGINE VÉGÉTALE

Par

C. MENTZER

INTRODUCTION

L'une des préoccupations qui inquiètent le plus les

chercheurs de notre époque concerne la classification des connaissances.

Une découverte ne peut devenir définitive que si elle

s'intègre d'une façon simple dans un édifice harmonieux où sa place est

indiquée en quelque sorte par avance.

De vastes branches de nos disciplines les plus

importantes meurent sans cesse et tombent, tout simplement parce qu'il n'a pas

été possible de conserver les fruits qu'elles nous ont légués.

C'est pour cette raison que certaines recherches sombrent

dans l'oubli, puis sont reprises, longtemps après, comme si elles n'avaient

jamais été faites.

Les magnifiques réalisations de la chimie organique de

synthèse depuis WOHLER, c'est-à-dire depuis bientôt un siècle et demi, sont

surtout dues au mode de classement adopté peu à peu par les chercheurs, et

mises en pratique dans le remarquable ouvrage de BEILSTEIN, où tous les faits

acquis sont mentionnés, et où la moindre découverte, si modeste soit-elle, peut

servir, un jour ou l'autre, en vue de réalisations souvent grandioses.

Il est à peine besoin d'insister sur le puissant

renouveau dont a bénéficié la botanique à la suite du système de classification

proposé par LINNÉ.

Quant à la classification de MENDELEIEFF, elle a non

seulement bouleversé la chimie minérale, mais l'ensemble des disciplines

physico-chimiques, et même la physique atomique.

Une révision du système de classification au sein d'une

discipline particulière s'impose à partir du jour où les espèces ou les

individualités nouvellement décrites ne se laissent plus intégrer dans les

cadres didactiques en usage, soit que ces cadres ne correspondent plus aux

structures proposées, soit encore que l'état des recherches ait fait

brusquement apparaître des possibilités nouvelles jusque-là insoupçonnées.

C'est le cas de la biochimie végétale, que nous devons à

nouveau considérer aujourd'hui comme une discipline particulière.

En effet, alors que la biochimie générale étudie les

substances et les mécanismes communs aux animaux et aux plantes, la biochimie

végétale englobe à l'heure actuelle un groupe relativement homogène de

substances reliées entre elles par des filiations simples, mais que les

procédés classiques de présentation ne permettaient pas d'entrevoir.

Nous connaissons maintenant environ 5.000 substances

organiques d'origine végétale, de structure plus ou moins définie.

Par rapport au nombre immense de composés élaborés par

l'ensemble des espèces de plantes, c'est peu de chose. Et pourtant aucun

critère valable ne nous permettait jusqu'ici de classer ces dérivés ; si des

progrès doivent être accomplis, ce qui est non seulement souhaitable, mais

nécessaire, il faudra trouver au plus vite un autre cadre qui devra permettre

non seulement d'assigner une place à chacune des substances déjà isolées, mais

surtout à toutes celles, bien plus nombreuses, qui sont encore à découvrir.

Un tel cadre devra en outre permettre de formuler des

prévisions afin d'accélérer les découvertes, en invitant les chercheurs à

remplir les cases encore vides ; les organiciens trouveront ainsi l'occasion de

revenir à nouveau à l'étude de la Nature, qu'ils avaient en partie abandonnée

au cours des cinquante dernières années.

Il suffit de consulter quelques ouvrages classiques de

chimie végétale pour se rendre compte de l'imperfection des systèmes de

classification en usage.

Ce que nous pouvons surtout leur reprocher, c'est leur

manque d'homogénéité. Généralement plusieurs systèmes sont utilisés

simultanément, ce qui prouve d'une façon certaine que les auteurs ne se sentent

nullement satisfaits du système fondamental qu'ils avaient l'intention de

suivre.

Voici tout d'abord les modes de classification

actuellement les plus fréquents :

1)

La

classification par « fonctions » qui s'inspire directement des

données de la chimie organique classique.

2)

La

classification physiologique dans laquelle les substances sont rangées selon

leur rôle supposé ou leur action biologique : produits de réserve, d'excrétion,

aliments, enzymes, vitamines, hormones etc...

3)

La

classification botanique, calquée sur la systématique des plantes, et destinée

plus particulièrement aux travaux de biochimie comparée.

Pendant longtemps la classification chimique était la

plus utilisée.

Les chapitres les plus importants concernaient les

alcools, les aldéhydes, les cétones, les aminés, les amino-acides, les phénols,

les hétérocycles oxygénés, etc... Par exemple, des substances comme le menthol,

le cholestérol, etc., et en général tous les composés ayant dans leur molécule

une fonction hydroxyle non phénolique étaient classés dans les alcools. Mais

peu à peu, le groupe dit des terpènes s'est détaché du reste des composés

végétaux, et actuellement presque tous les auteurs consacrent aux représentants

de ce groupe un chapitre à part, dans lequel ils rangent à la fois des

carbures, des alcools, des aldéhydes, des cétones, des acides, etc. ; une telle

façon d'opérer résulte de l'avènement d'un nouveau mode de classification : à

savoir la classification «biogénétique» née surtout des travaux de RUZICKA et

de son école.

Ce nouveau système n'a pas d'emblée pu pénétrer

l’ensemble, de la phytochimie, car en en dehors des terpènes, aucun groupe de

composés végétaux n'a semblé obéir à un mode de construction aussi simple et

aussi clair.

C'est pour cette raison que pendant longtemps la plupart

des auteurs ont associé dans un même ouvrage la classification chimique et biogénétique.

Au fur et à mesure des progrès réalisés, on a également découvert dans les

plantes des substances d'une très haute activité physiologique : vitamines,

hormones, coferments, etc...

Très différentes chimiquement les unes des autres, ces

substances ont été également classées d'emblée dans des chapitres particuliers.

Il en est résulté un mode de classification «physiologique» qui, à l'heure

actuelle, est employé en même temps que les deux autres.

La question qui se pose dès lors est la suivante : Ne

serait-il pas possible, sur le plan didactique, de s'appuyer sur un mode de

classification unique, suffisamment simple pour pouvoir englober, sinon

l'ensemble, tout au moins la majeure partie des constituants élaborés par les

plantes ?

Jusqu'à présent un tel but semblait difficilement

accessible, mais à l'heure actuelle nos connaissances sur le mécanisme de

formation de la matière végétale sont suffisamment développées pour nous

permettre de généraliser la théorie biogénétique à un domaine très élargi.

Aussi le présent ouvrage constitue-t-il une première

tentative de classement des substances définies, par groupes naturels, à

l'intérieur desquels pourraient ensuite se différencier des sous-groupes et

d'autres groupements de plus en plus restreints, l'ensemble de ce système

pouvant d'ailleurs présenter une certaine analogie avec les familles, les

genres, et les espèces végétales elles-mêmes.

En ce qui concerne l'origine des hypothèses

biogénétiques, elles sont issues des travaux de RUZICKA, de ROBINSON, de BIRCH,

de WOODWARD, de JANOT et de nombreux autres auteurs ; ces hypothèses sont

maintenant bien connues et se vérifient chaque jour par l'expérience, surtout

depuis que l'emploi des molécules radioactives a donné à la biochimie dynamique

cet outil de recherches unique, connu sous le nom de «méthode des traceurs»,

dont les avantages commencent à se manifester de plus en plus.

Il ne faut pas croire cependant que le développement de

cette nouvelle méthode est seul responsable de nos progrès en matière de

biogenèse.

Si le moment est venu de changer le cadre traditionnel de

l'enseignement de la chimie végétale, et si l'époque actuelle est

particulièrement propice à un tel changement, nous le devons à un ensemble de

circonstances qui, toutes, agissent dans le même sens : besoin croissant de

nouvelles matières premières végétales nécessaires à l'alimentation, à la

médecine et, d'une façon générale, à l'ensemble de l'industrie chimique

actuelle, besoin de nouveaux types structuraux susceptibles de servir de

modèles à la synthèse organique, qui, plus que jamais, profite de l'infinie

puissance créatrice de la Nature vivante pour féconder et renouveler ses

propres méthodes, état d'esprit de nombreux chimistes actuels qui ont compris

tout le parti que leurs disciplines peuvent tirer de l'étude des plantes en

général.

La pénicilline par exemple, a révélé aux organiciens

l'existence possible d'un hétérocycle azoté à quatre chaînons, jusque-là

inconnu.

L'étude d'un tel cycle a suscité de nombreuses recherches

qui ont fécondé la chimie dans son ensemble, et qui ont récemment abouti à une

méthode de synthèse d'édifices de ce type.

D'ailleurs à aucune époque de l'histoire, la chimie

végétale n'a connu la vogue dont elle jouit à l'heure actuelle.

Et pourtant ce n'est pas une science «jeune», comme

certaines autres. De tous temps l'homme a étudié les végétaux et leurs

constituants, mais c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle, après LAVOISIER,

après la naissance du concept de «substance pure» et de l'analyse élémentaire,

que la phytochimie a pu s'intégrer dans un édifice scientifique cohérent.

Tout être vivant est en effet caractérisé par un ensemble

de «composés organiques définis» qui constituent la matière des tissus et des

organes, et dont il faut absolument faire l'inventaire.

L'établissement d'un tel inventaire est le but

fondamental de la biochimie descriptive.

Ce but est loin d'être atteint pour diverses raisons :

tout d'abord, nous n'avons aucun critère pour évaluer, même d'une façon

approximative, le nombre de composés définis que peuvent élaborer les animaux

et les plantes.

D'autre part, l'isolement des constituants naturels, et

surtout la détermination de leur structure, est un travail particulièrement

laborieux, comparativement à la synthèse de nouvelles molécules artificielles,

qui est souvent relativement rapide.

Il suffit, pour s'en rendre compte, de jeter un coup

d'œil sur les statistiques : on connaît à l'heure actuelle de 700 à 800.000

substances organiques artificielles, alors que le nombre de composés définis

qui ont pu être isolés de l'ensemble du règne végétal est de l'ordre de cinq

mille seulement.

Il ne semble pas d'ailleurs que les méthodes actuellement

utilisées par les organiciens soient particulièrement efficaces en ce qui concerne

la synthèse de produits naturels.

En effet les corps découverts dans les êtres vivants

sont, dans l'ensemble, différents des molécules artificielles synthétisées au

laboratoire.

Parmi toutes ces molécules artificielles, quelques

centaines seulement ont été trouvées dans les végétaux, alors que 90 % environ

des constituants des plantes n'avaient jamais été synthétisés avant leur

découverte.

Cependant, malgré les difficultés inhérentes à l'étude

des substances d'origine naturelle, les progrès dans ce domaine sont absolument

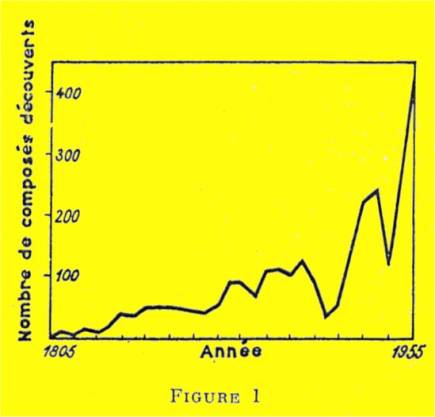

considérables, comme le prouve l'examen de la courbe ci-dessous.

Cette courbe représente l'accroissement du nombre de

substances définies (sans compter les alcaloïdes) trouvées dans les végétaux,

depuis 1800 jusqu'à 1956.

Chaque point correspond à une durée de cinq ans.

On se rend compte facilement que le rythme des

découvertes, très lent au début du XIXe siècle, s'accélère peu à peu et atteint

une allure vertigineuse en 1956. Les deux «creux» correspondent : le premier à

la guerre de 1914-1918, le deuxième à celle de 1939-1945.

Actuellement on découvre environ vingt composés

organiques nouveaux par mois, dans l'ensemble des laboratoires du monde.

Plus que tous les autres, ces faits démontrent l'intérêt

croissant des chercheurs pour les problèmes les plus fondamentaux de la chimie

végétale, et nous incite d'une façon particulièrement pressante à rationaliser

le système de classification en usage.

Mots clefs :alcool / aldéhyde / beilstein / biochimie /

biogénétique / botanique / cétone / chercheur / chimie / classification / composé /

constituant / découverte / discipline / étude / hétérocycle / hormones / laboratoire /

lavoisier / linné / mécanisme / mendeleieff / méthode / molécule / organicien / organique /

physiologique / phytochimie / plante / progrès / recherche / ruzicka / structure / substance /

synthèse / système / terpène / végétal / végétaux / vitamine / mentzer