Thèse présentée à la faculté des sciences de l’Université de Paris

pour obtenir le titre de Docteur de l’Université

(Mention Sciences)

par

Claudine PASCARD

STRUCTURE DES TROIS FORMES CRISTALLINES DE LA NAPHTAZARINE

soutenue le 20 décembre 1960

devant la commission d’examen :

Wyart, président

Bénard, Curien, examinateurs

INTRODUCTION

Il existe plusieurs dérivés dihydroxylés de la naphto-quinone-1.4, qui sont les dihydroxy-2-3, 2-5, 2-7, 5-6 et 5-8 naphtoquinone-1,4.

Le dernier composé, ou naphtazarine, a longtemps été confondu avec la dihydroxy-5,6 naphtoquinone-1,4.

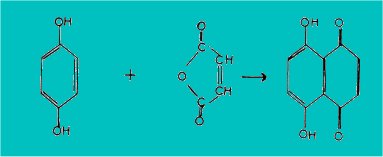

Sa synthèse, par condensation de l'anhydride maléique et de l'hydroquinone [ZAHN et OCHWEIT], en présence de chlorure d'aluminium, suggère que les hydroxyles sont dans les positions 5-8.

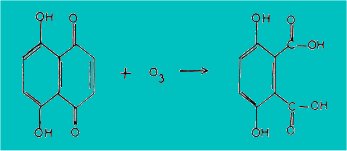

L'action de l'ozone sur la naphtazarine [RAUDNITZ] donne un résultat tout aussi net, en formant l'acide paradihydroxyphtalique :

Ainsi les chimistes ont-ils pu conclure à la disposition en 5-8 des groupes OH.

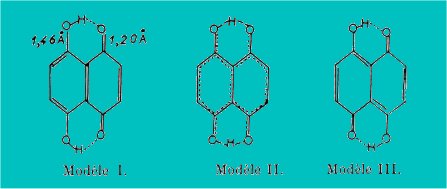

Nous pouvons en conséquence nous faire une image nette de la molécule, en prenant par exemple les distances habituelles données par PAULING (modèle 1).

Cependant, la distance entre l'oxygène du groupe hydroxyle, et celui du groupe carbonyle est très courte : 2,50 A, distance qu'on observe dans le cas d'une liaison hydrogène très forte.

II se pourrait alors qu'il y ait interaction entre ces deux atomes d'oxygène avec les conséquences suivantes : liaison hydrogène symétrique, distances C — 0 égales (modèle II).

Il peut se faire enfin un cas extrême, centrosymétrique (modèle III), où la naphtazarine devient en fait la dihydroxy-4,8 naphtoquinone-1,5.

Les réactions chimiques citées plus haut paraissent interdire le modèle III.

Cependant, dès les premiers travaux cristallographiques, une controverse naquit : en effet, PALACIOS et SALVIA, en 1933, ayant examiné les cristaux de naphtazarine aux rayons X, avaient montré que la molécule se plaçait à un centre de symétrie de la maille cristalline, ce qui imposait un centre de symétrie à la molécule. PALACIOS et SALVIA n'ont pas poursuivi leurs travaux plus avant.

En 1947, W. SHAND a découvert une deuxième forme cristalline de la naphtazarine, et les cristaux examinés aux rayons X donnèrent le même résultat : les molécules sont placées aux centres de symétrie de la maille, donc possèdent un centre de symétrie.

Les résultats paraissent en complète contradiction avec ceux des chimistes.

Plusieurs auteurs ont essayé de résoudre le problème par les infrarouges.

Dans les cas I et III, nous avons d'une part, des groupes OH et C = O, d'autre part, une liaison hydrogène influant sur la fréquence des bandes d'absorption caractéristiques de ces groupements.

Les résultats observés doivent être les suivants : absorption caractéristique due aux groupes OH et C = 0, plus un déplacement de ces bandes vers des fréquences plus basses.

Dans la formule II, il n'y a plus de groupe OH distinct, l'hydrogène de liaison formant un anneau supplémentaire.

Dans ce cas, il doit y avoir disparition de la bande d'absorption de OH, et création d'une nouvelle bande dans les basses fréquences, qui se confond avec les bandes caractéristiques d'un noyau aromatique.

Les auteurs suivants: JOSIEN et FUSON, et BROCKMANN et FRANCK, ne peuvent localiser les bandes d'absorption du groupe OH.

Ils se déclarent donc en faveur de la configuration II. HADZI, par contre, dans des conditions expérimentales voisines de celles décrites par JOSIEN et FUSON, localise cette bande, qu'il trouve déplacée de 3 500 cm-1 (fréquence d'un OH libre) à 3 000 cm-1, fréquence correspondant à une liaison hydrogène forte, c'est-à-dire, à la configuration I ou III.

Les résultats donnés par l'étude du spectre infrarouge de la naphtazarine, la formule établie par les chimistes, les premiers renseignements tirés de la cristallographie, forment un ensemble de données contradictoires, dont on ne peut déduire le véritable aspect de la molécule.

Il paraît donc souhaitable de résoudre ce problème; une étude approfondie aux rayons X semble pouvoir l'éclairer.

En effet, elle permettrait de trancher la question posée par la présence d'un molécule de naphtazarine à un centre de symétrie de la maille cristalline, et de déterminer la configuration électronique de la molécule.

C'est donc dans ce but que nous avons entrepris notre étude structurale.

Notons un autre aspect du problème : qu'il s'agisse du modèle I, II ou III, l'existence d'une liaison hydrogène forte doit s'accompagner d'une conjugaison partielle des électrons de la liaison C == O.

Il s'agit donc d'une molécule où la liaison hydrogène semble devoir, a priori, se répercuter sur la structure du double noyau.

Cette influence du pont d'hydrogène est le deuxième problème posé dans notre travail.

MOTS CLEFS : absorption / aspect / bande / caractéristique / carbonyle / configuration / conséquence / cristalline / cristallographie / cristaux / fréquence / groupe / hydrogène / hydroxyle / liaison / maille / modèle / molécule / naphtazarine / naphtoquinone / problème / rayon / résultat / symétrie